経営者のみなさん、おこしやす

エムエスアイ研究所は、30年、中小企業の「悩みの相談」、受けては、解決・・・・・、受けては、解決・・・・・

「みなさんの、悩み」、「無料相談」で、伺いましょう。

そうして、「悩み」、解決しましょう!

ご心配なら「経歴」ご覧下さいね。

喜田は企業の名医

「賃上げ」の「悩み治療方」には「稼ぐ治療」、必要、その

「賃上げ、原資」稼ぐ「対策」と「売上」

~「完治した企業」、「利益率10%、15%」もアップ」、「賃上げ進む」~

<もくじ>

Ⅰ. 「悩み・対策」と「売上」に取り組むの、少し待って

__1.「働き方改革法」の取り組み、道半ば!

__2.なぜ「働き方改革法」が施行されたのかを知る

___ 2.1 「賃上げ」すべきと考えた根拠

___ 2.2 日本の年収、G7諸国との格差の拡大が続く!

___2.3 日本の「年収」と「労働生産性」の関係

__3.「労働生産性の向上」が必要だと判断

Ⅱ. 対策

__1.取組み

__2.課題

__3.難しい

Ⅲ. 売上

__1.「売上」の「目的」は「利益率アップ」

__2.「売上」とは

__3.売上を伸ばす

__4.売上を上げる

__5.拡販を図りたい

__6.受注増を図りたい

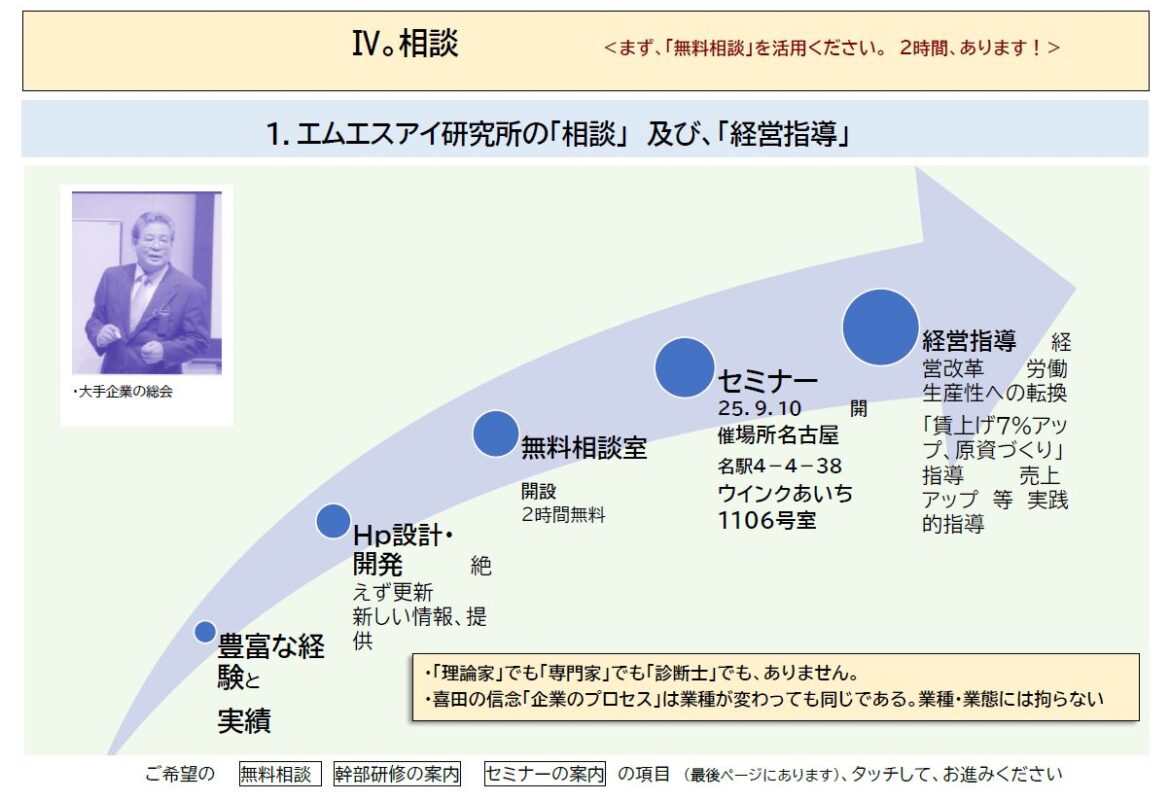

Ⅳ. 相談

__1.エムエスアイ研究所の「相談」および「経営指導」

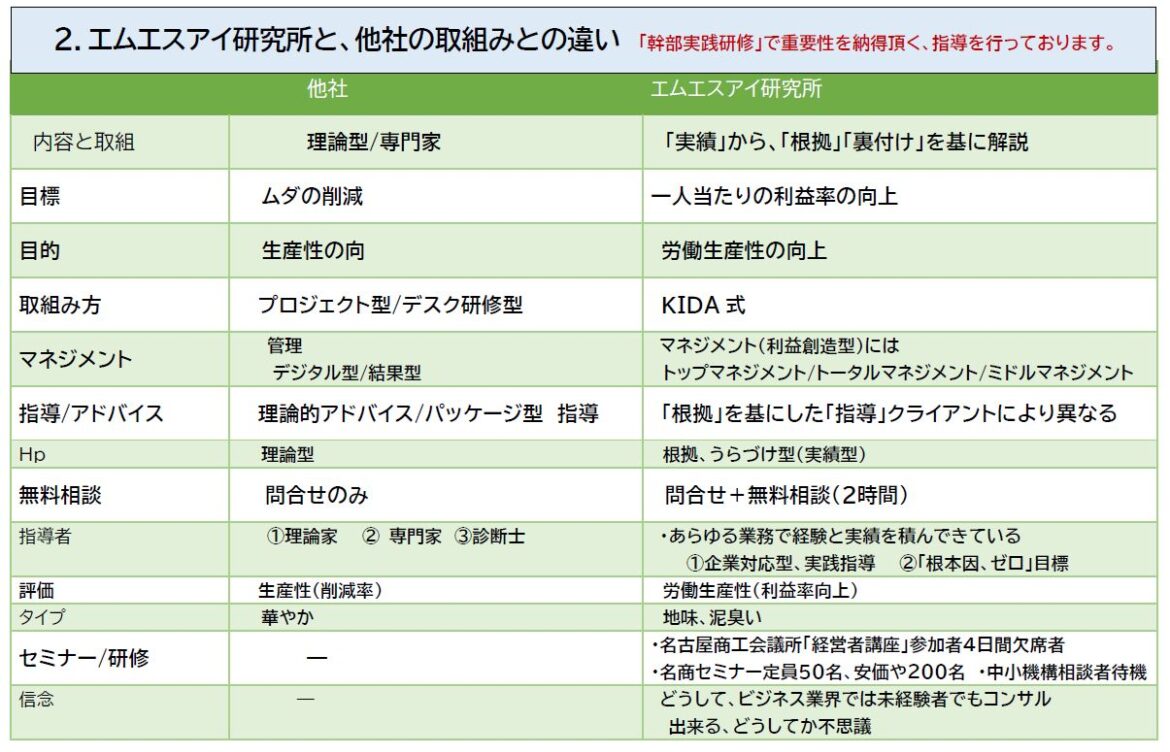

__ 2.エムエスアイ研究所と他社の取組みとの違い

__3.セミナー&経営指導

□ ご支援いただいている方々からのお言葉

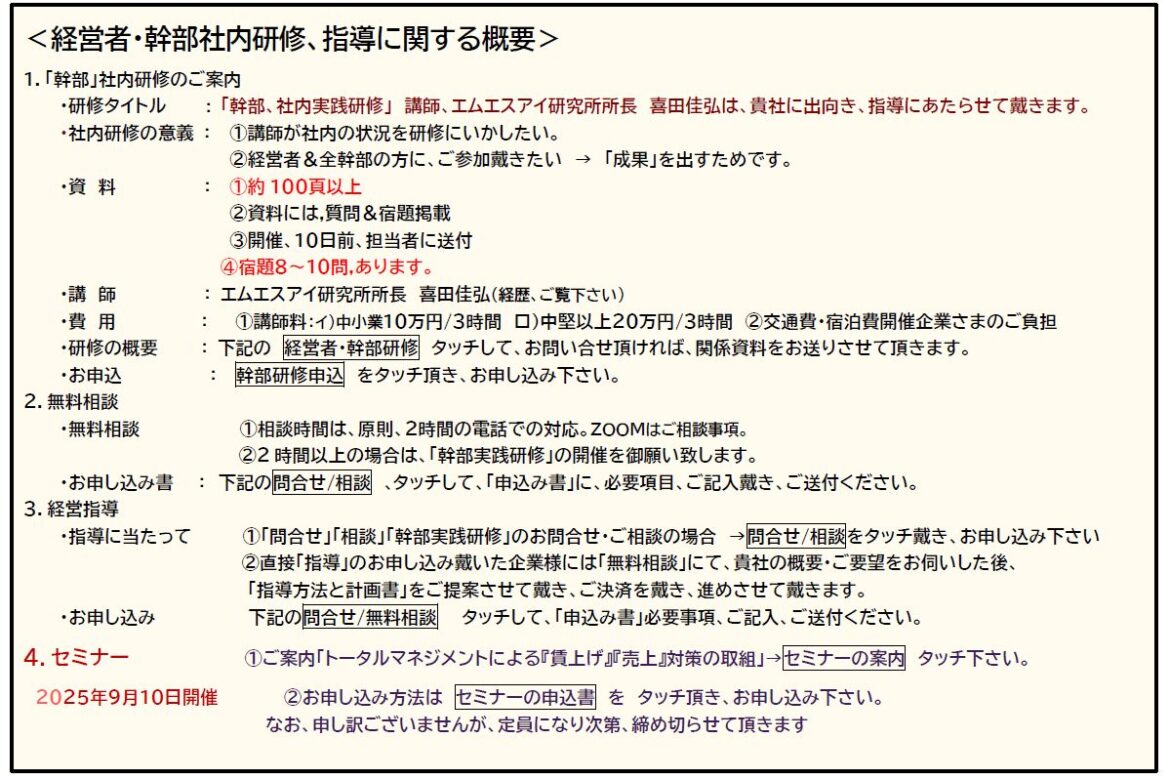

□ 経営指導、幹部社内研修、セミナー、無料相談、講師派遣のご案内

Ⅰ。「悩み・対策」と、「売上」に取組むの、少し待って

_1.「働き方改革法」の取組、道半ば!

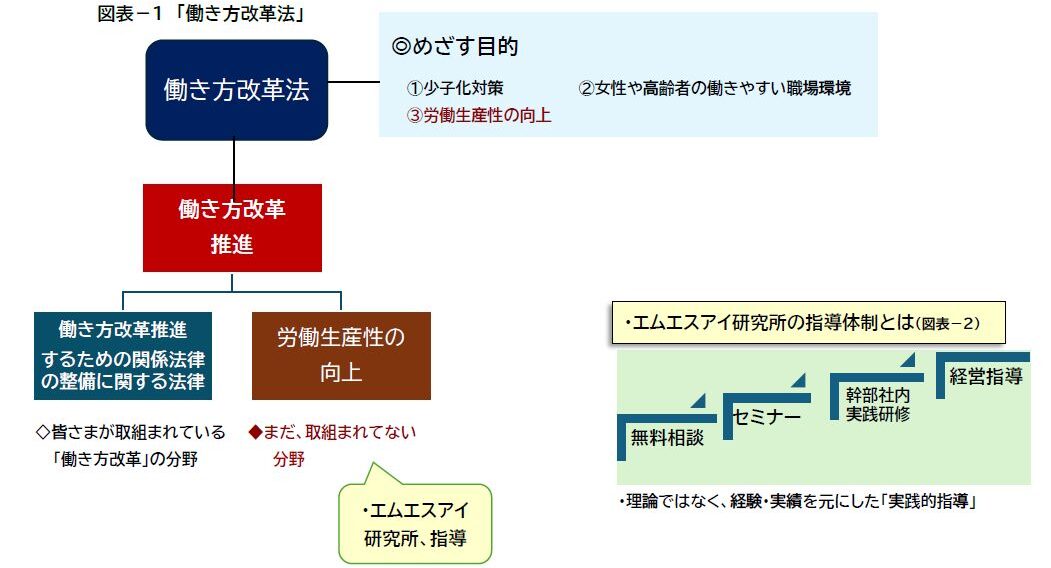

___○「働き方改革法」とは>

2.「どうして、「働き方改革法」が施行されたのかを知る

_2.1「賃上げ」すべきと考えた根拠

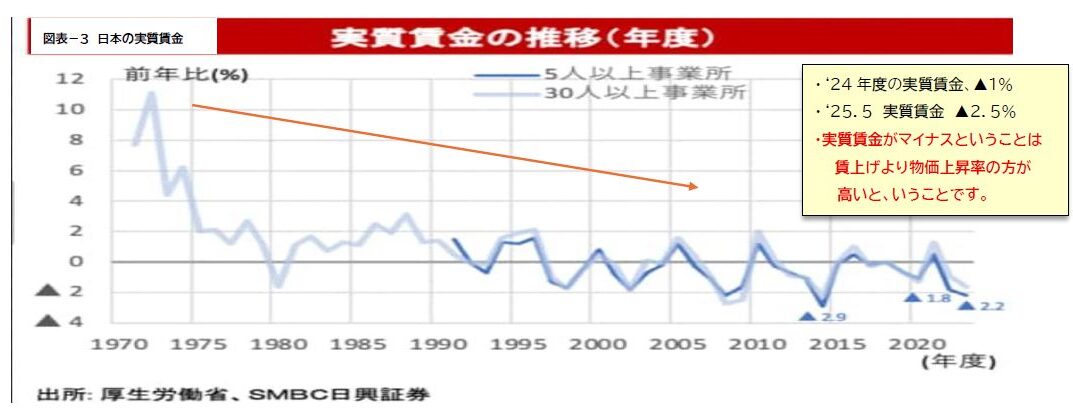

__ _◆日本の実質賃金、右下り、止らない

<図表-3参照>

__①実質賃金

___・日本の実質賃金は、1997年以降は「マイナス」が続いている。

__②GDP(国民総生産、2024年、遂に、世界4位にダウン、‘25年にはインドに抜かれ、5位になると、IMFが、予測

__③「賃上げ」しなければならない

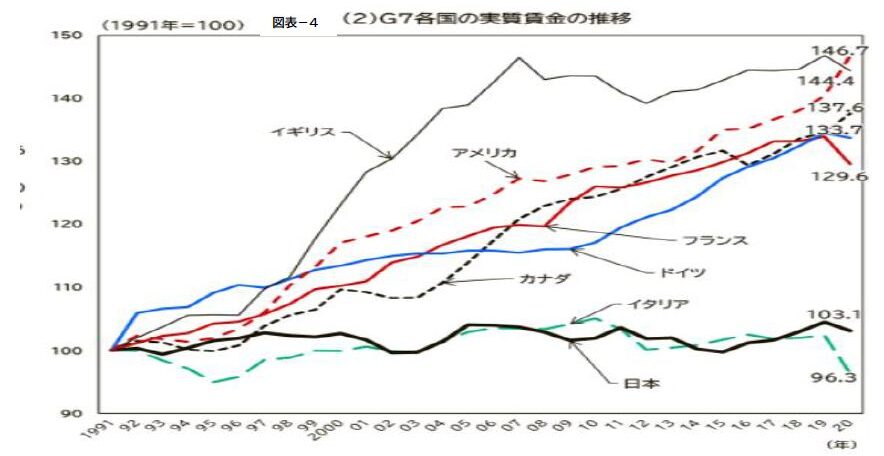

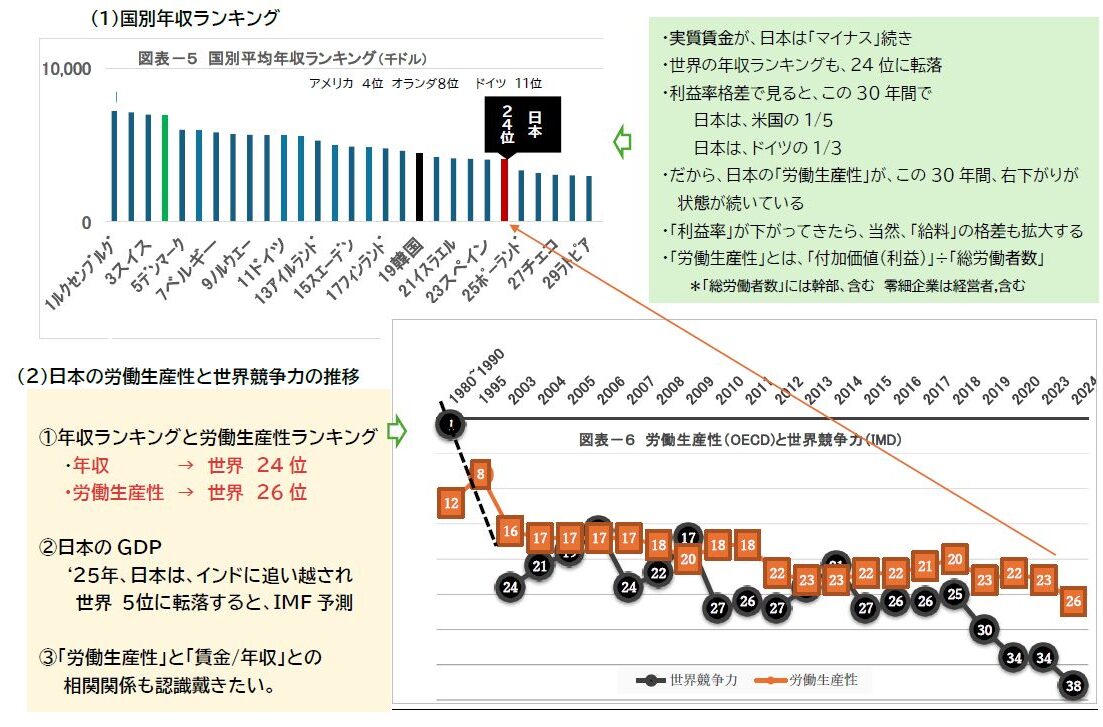

2.2 日本の年収、G7諸国との格差の拡大が続く!

<図表-4参照>

・実質賃金の伸びは、イタリアのぞくと、日本は、欧米から大きく引き離されている。

・だから、欧米人にはゆとりが、逆に外国人旅行客から日本人のマナーが悪いと指摘

・欧米の旅行者の休暇は、1週間ではなく、1ヶ月以上の人も、日本人旅行者は「休日+α」

・人材不足、介護関係では、長時間労働が増えている

・共稼ぎが増え、子供の事件や、子供のマナーの悪さも目立つようになってきている。

◇「働き方改革法」の目的は「ゆとり」のはずだが

■ 次に、「労働生産性」と「賃金」について、分析する

2.3 日本の「年収」と「労働生産性」の関係

3.「労働生産性の向上」が必要だと判断

___ ←「労働生産性の向上」について法律に記載、部分抜粋

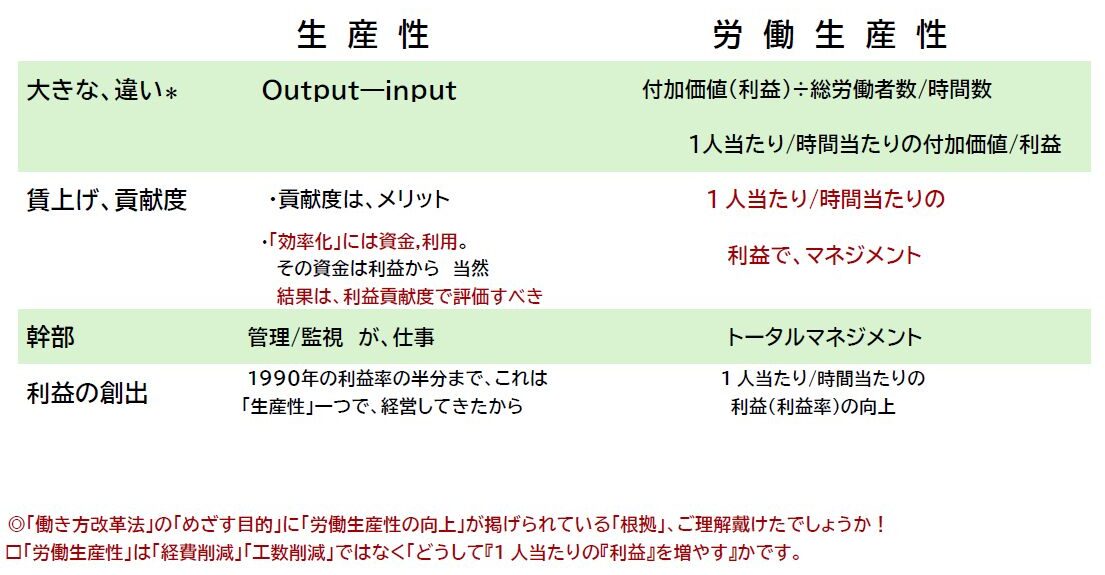

__(1)「労働生産性」とは

___・「労働生産性」=「付加価値/利益」÷「総労働者数」 → 「1人当たりの利益」

__ (2)「働き方改革」を進めて行けば、人件費、負担増

___・だから、政府は「労働生産性の向上」を『目指す目的』に加えた

__(3) 推進にあたって(重要なところなので、法律の一部を書き出す)

____◇ 政府は「働き方改革関連法の成立について」('18.9.7 政省令・告示・公布)の「Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進」

_____題名と目的の中に

_____○「労働生産性の向上」を推進して…と記載されている。

__(4) 世界は「労働生産性」、どうして、日本は「生産性」

__(5)「労働生産性の向上」を図るためには、「生産性」から「労働生産性」への「転換」が必要

__(6) では、どうして「取り組めていないのか?」

___① 日本は高度成長時代から40年以上「生産性」に一本化しており、その上、経営者は「事業主の責務」を理解できていない

___② 政府機関、関係機関、専門家は、「働き方改革推進のための関係法律の整備に関する法律」のみ指導/アドバイス

___③ 「転換」する指導には「専門家/アドバイザー」の範疇を越え、「かなりの経験と実績を持った指導者」が必要

___④ コンサル会社が取り組むとなると、高度な人材が担当することになり「費用対利益」が良くない。

___⑤ 「労働生産性」への「転換」は「専門家の範囲」を越えており、結果に対する「価値評価基準」がないところにも課題がある。

_◆だから、中小企業の経営者は「労働生産性の向上」に取り組んでいない。

__→ だから、「賃上げの原資」で「悩む」のです。

_□今回、この問題について、どうすればできるのかを、実例を挙げて説明いたします。

__→ 「セミナーでは、また、別の事例を上げ、具体的に解説」

_________ご希望の方は、無料相談、セミナーの案内、幹部研修、経営指導をタッチしていただくと目的に進めます。

Ⅱ。対策

_<もくじ>

__Ⅰ。「悩み・対策」と、「売上」に取組む、少し待って

__Ⅱ。 対策

___1.取組み

____1.1 目的決める

____1.2 「賃上げ」分析

____1.3 方針を出す前に「試算」が必要

____1.4 方 針

____1.5 「中長期計画」を元に「必要原資創出」の「実行計画」の作成が必要

____1.6 取組み計画

____1.7 財務体質の改革

___2.課題

____2.1 「賃上げ、7%」の必要「原資」創出取組みには、「7つの難題」

____2.2 「原資」創出の為の「任務・責務」

____2.3 「生産性」から「労働「生産性」への「転換」の遅れ

____2.4 「生産性」から「労働生産性」への「転換」の課題

_ ___2.5 「トータルマネジメント」による総労働時間数の削減、指導者の課題

_ ___2,6 「トータルマネジメント」へ「転換」の成功例

_ ___2.7 課題をまとめると

____2.8 「KIDA式」の「利益創出」とは

___3.難しい

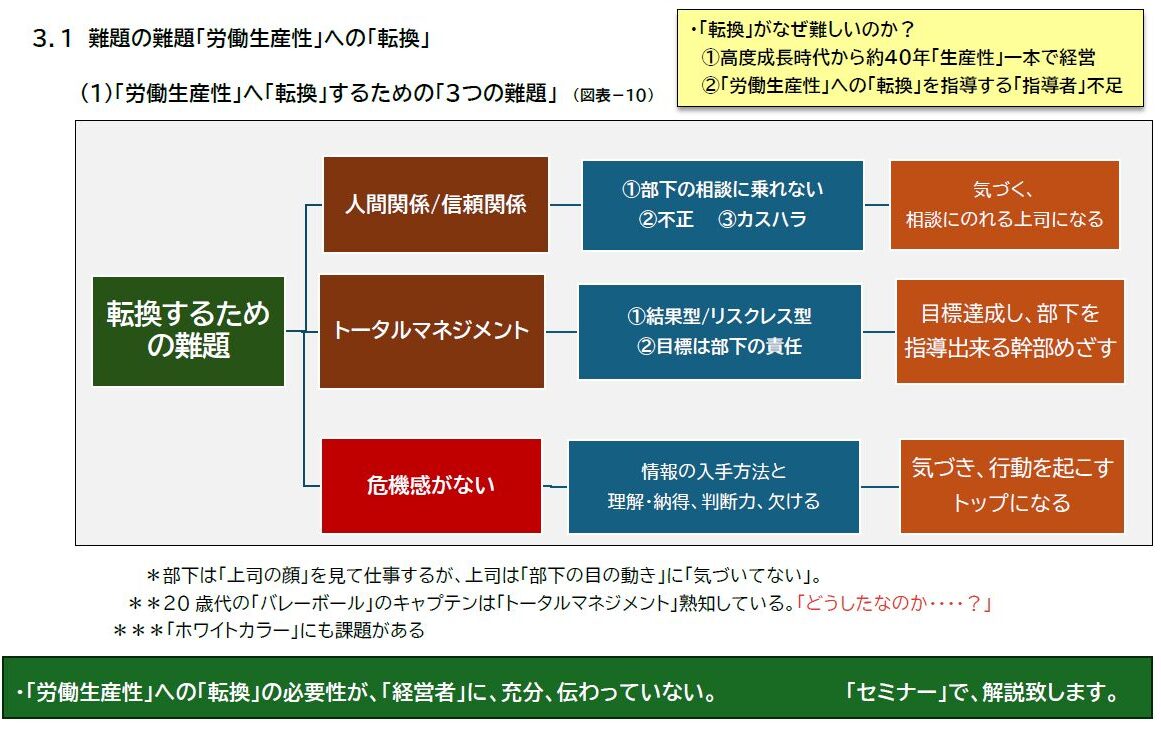

____3.1 難題の難題「労働生産性」への「転換」

____3.2 日本の企業の99.7%が「唯一無二」の経営している中小企業、さらなる「転換」、求められる

____3.3 難しい/「不可能」と言われた「不良品、ゼロ」を「可能にした」

__Ⅲ。売上

__Ⅳ。相談

Ⅱ. 対策

1.取組み

__1.1 目的を決める

___(1) 社内の賃上げ目的

____① 新規採用 ② ベースアップ ③ 定期昇級 の3つがある。

___(2) 問題

____① 社内の「賃上げ格差」は、イ) 転職 ロ) 士気の低下 を発生させ、「利益率の低下」を招く。

____② 企業の評価は、イ) 求人に影響 ロ) 関係先との信用問題にも影響

____③ 「賃上げ」は持続性があり、経営者はこのことを認識すべきである。

__1.2 「賃上げ」分析

____・過去の「賃上げ未達の根源の分析」は、経営者自らが行う必要があります。

__1.3 方針を出す前に「試算」が必要

____・目標の「賃上げ7%」を達成し続けるためには、まず、5年間の「必要原資」の試算をすべきである。

__1.4 方針

___(1) 「賃上げの目的」と「方針」を打ち出し、「必要原資」の目標を決定

___(2) 「必要原資創出」のための「取り組み方」→「KIDA式」とは、「見失った利益を呼び起こし」、さらに新しく「価値」を生み出す

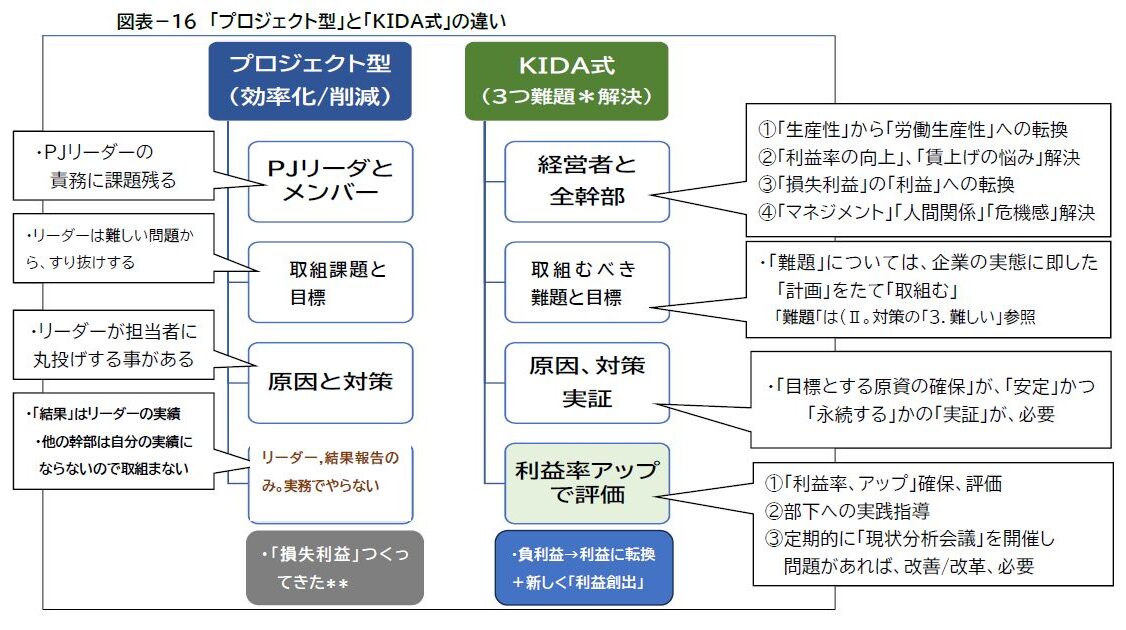

____・「プロジェクト型」と「KIDA式」の比較は「Ⅲ. 売上

_____→ 2.3『KIDA式』と『プロジェクト型』の違い」参照

__1.5 「中長期計画」を元に「必要原資創出」の「実行計画」の作成が必要

___① 「労働力減少」時代、たとえ政府の「賃上げ策」がなくなっても「労働力不足」の状況は止まることがない。

____→ 「賃上げ」は続くと考え、 さらに「格差の拡大」にも備えておくべきである。

___② 「労働力の減少」は「経営危機」であり、

____→ 「賃上げの資金不足」を国に依存する時代ではない。

___③ 「実行計画」はいかなることがあっても「マネージャー」に達成させるべき「

__1.6 取組み計画

____・中長期計画を立て、即実行。「原資」で悩んでいるということは、時間的な余裕が既にないということです。

__1.7 財務体質の改革

___① 日本の中小企業の「経常利益率」が低いのは「小資本」により「借入金が多い」からです、その結果

____→ 「利息と返済」に「利益」が奪われ、「賃上げ」の「原資不足」に影響している。

____→ 「中小企業対策法」が施行されています。 → セミナーで、取組みます。

___② 「中小企業対策」と「中堅企業支援法」の違いについての理解が必要

____→ 「セミナー」で解説します。

___③ 経営者は「日本企業に課せられた課題」が「『生産性』から『労働生産性』への『転換』であることを認識すべきです。

また、どうして今まで取り組んでこなかったかということについても考える必要があります。

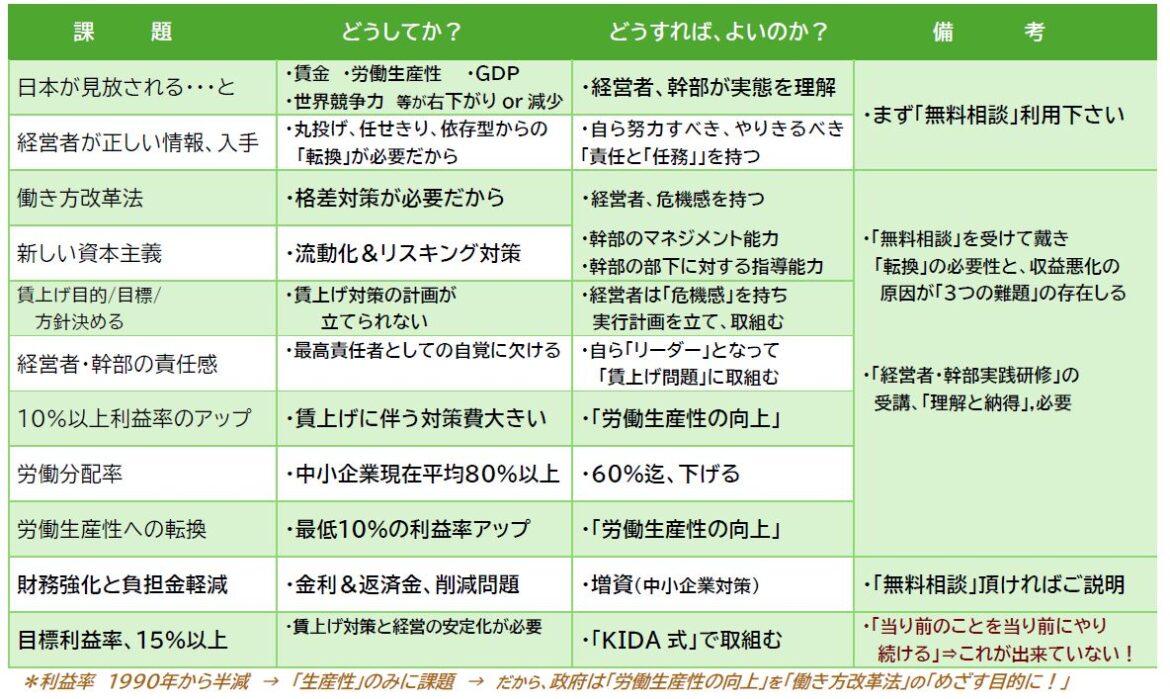

2.課題

__2.1 「賃上げ7%」の必要「原資」創出取組みには「7つの難題」

___(1) 「賃上げ」は永続するという考えがない。

___(2) 「働き方改革法」の「目指す目的」に「労働生産性の向上」があるにもかかわらず「生産性」を続けている。

___(3) 政策の根拠を理解できていない。

___(4) 「労働力減少」に対する「危機感がない」。

___(5) 少子化のため、「出産/育児」休暇とその待遇改善(例えば出産祝い金200万円)が必要になる年度。

____→ 出産費用は約100万円、うち国から50万円

___(6) 「利益」を出す責任者としての「経営者」との自覚が欠けている。

___(7) 経営者は「村」と「壁」の存在に気づいていない。

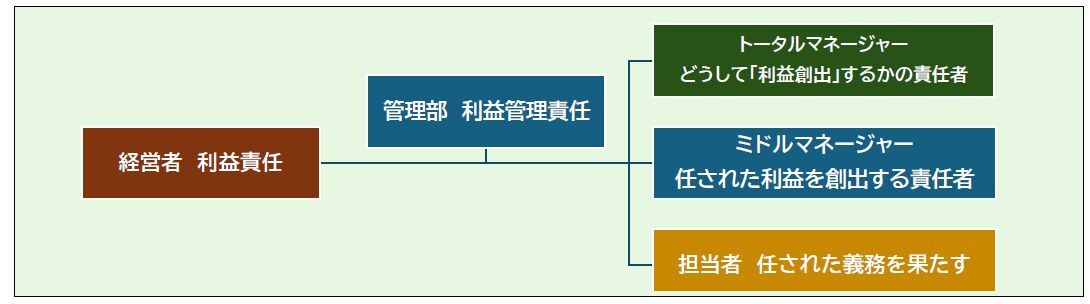

__2.2 「原資」創出のための「任務・責務」

___(1) 「利益」の「責任者」は「経営者」。

___(2) 「目標利益を達成し、部下の指導・育成をする責任者」は「幹部」(トータルマネージャー)です。

___◆「賃上げ7%」の「原資」の悩みは、この二つの「責任」が果たされていないからです。

__2.3 「生産性」から「労働生産性」への「転換」遅れ

___・「働き方改革法」が施行されて早6年、しかし「転換」が進んでいない「ひとつ」に「依存心」があります。

_____→ 「経営者にその「労働生産性の向上」を推進しなければならないことが伝わっていない。

__2.4 「生産性」から「労働生産性」への「転換」の課題

___(1) 生産性と労働生産性の違いは、(Ⅱ. 対策 3. 難しい 3.1(2) 生産性と労働生産性の違い 図表-10参照)を参照してください。

___(2) 「労働生産性の向上」を図るには、「正しい情報の入手」が必要です。

___(3) 「総労働時間数の削減」とは省力化ではなく、「限られた人数」で「どうして利益率を上げるか?」という取組みです。

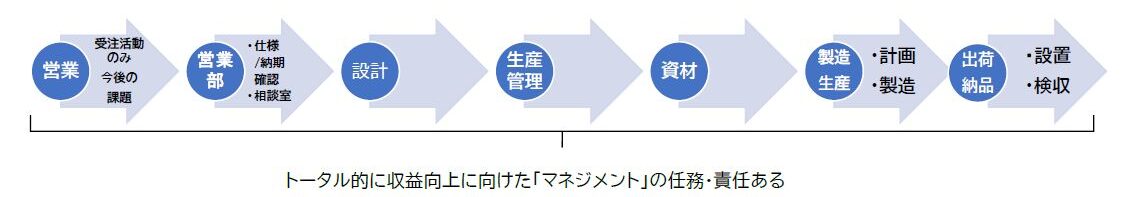

___(4) それには、現在の「管理/監視体制」から「トータルマネジメント」への転換が必要です。

___(5) 「トータルマネジメント」とは、

_____イ) 幹部が任された部門でどうして収益を上げるかだけでなく、他部門に「負」を及ぼさない「任務/責務」があります。

_____ロ) 部下の指導も「幹部の任務」です。

_____ハ) 今は他に依存/丸投げしているため、「人間関係/信頼関係」が悪化しており、これを改革する必要があります。

_____二) 「士気の低下」を「どうすれば察知」できるかも「トータルマネージャー」に課せられた「利益を上げるための課題」です。

_____ホ) だから「トータルマネジメント」ができれば「利益率」は一気に上がります。

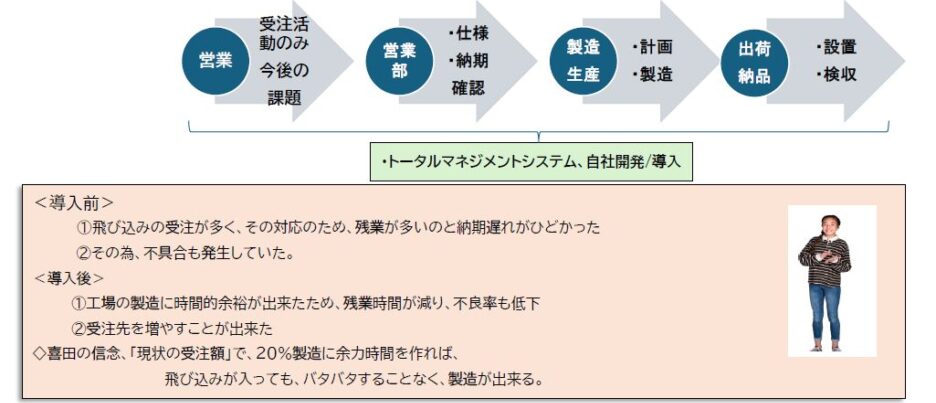

___(6) 実例! 50名以下の零細企業の「トータルマネジメント」、成功例(約15%利益率アップ)

_____イ) 経営者が「トータルマネージャー」/「トップリーダー」として活動

_____ロ) 零細企業の場合は「トータルマネジメントシステム」を自社開発(中小企業センターの専門家のアドバイスを受ける)

_______→ 「自社開発する目的」:経営者の「トータルマネジメント能力アップ」と、導入後のシステム管理を自社で可能にするため。

__◎「利益率」を10%以上上げることは可能ですが、→ それには、「できない」と決めつけていた「殻」の破壊が必要です

____→ その「殻」は、経営者の必ず「やる!」という「強い決意」があれば、破壊できます!

*Ⅰ. 「原資」で悩まれている「原因」3. 労働生産性の向上(3)推進にあたって 参照ください。

__2.5 「トータルマネジメント」による総労働時間数の削減、指導者の課題

___(1) デスクワーク型/理論型専門家では、指導は難しい。

___(2) 「指導者」には経験と「気づき」、「ひらめき」の感性と指導能力が必要である。

___(3) 中小企業は「唯一無二」の存在であり、その上「付加価値」が潜在している。指導者にはそれを「顕在化し、利益にする能力」が求められる。

___(4) だから、どこからどう取り組んで行くかで、「成否」が決まる。

___ (5) エムエスアイ研究所の喜田は、「できない/難しい」と言われている『難題』、例えば「賃上げ7%の原資創出」を「テーマ」に取り上げ、

____「多くの根本因」の中からどう取り組んでいくかが最も難しい。これを乗り切れば「成功」する。「転換の指導者」の

____「能力」が問われるところである。これこそが「真の指導者」であると、喜田は絶えず考えている。

__2.6 「トータルマネジメント」への「転換」の成功例

____□ 零細企業の成功例(A社) → 事例はたくさんあります。「セミナー」では別の事例でお話しします。<図表-7>

_____1年間経営指導にあたり、2年目に「トータルマネジメントシステム」を県のアドバイザーの指導を受け、自社開発、

_____半年で完成しました。

2.7 課題をまとめると (図表-8)

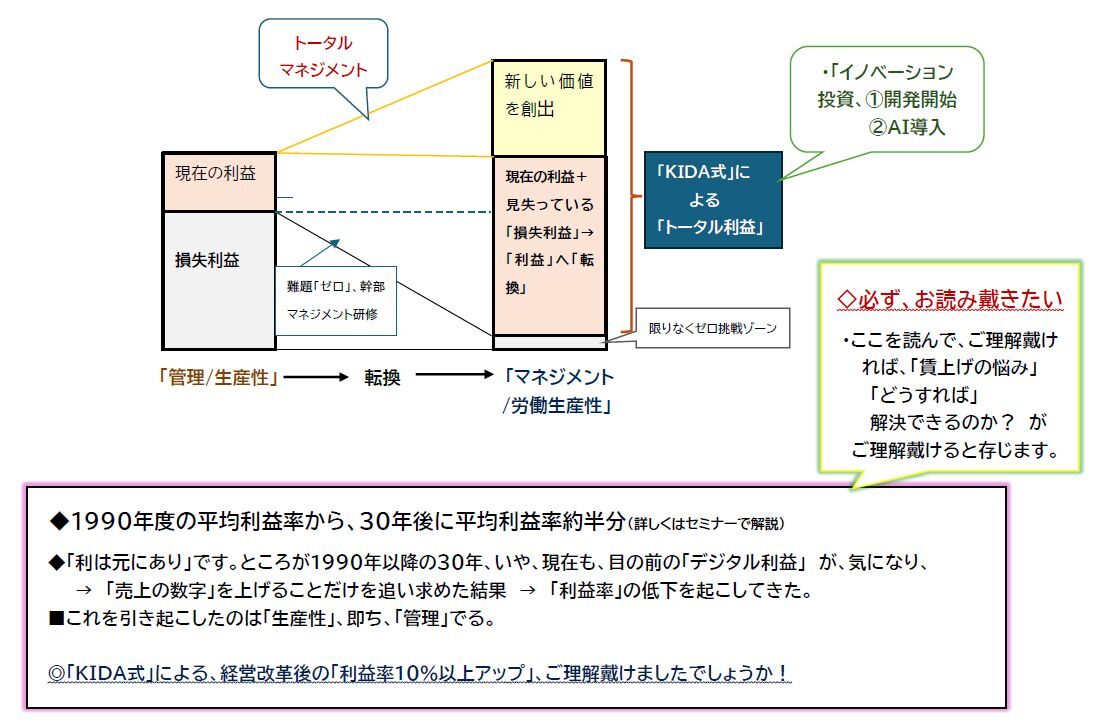

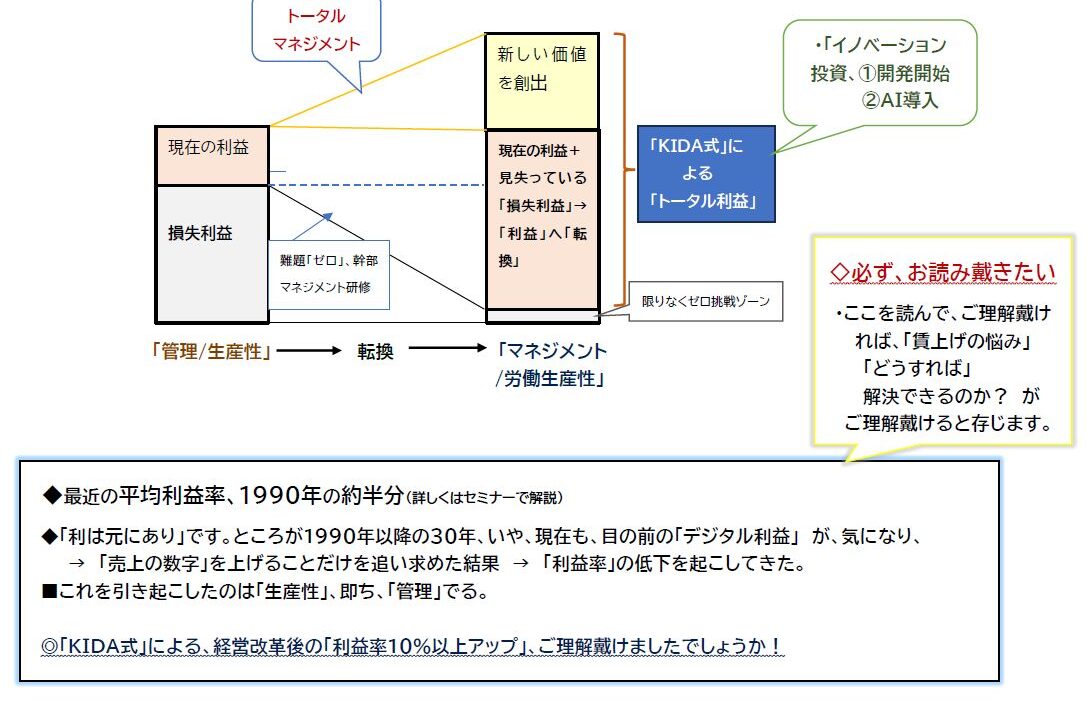

2.8 「KIDA式」の「利益創出」とは (図表-9)

3.難しい

(2)「労働生産性」と「生産性」の違いを知る <図表―11>

___図表ー11 「労働生産性」と「生産性」の違い

(4)「原資創出の責任者」を知る (図表-12)

3.2 日本の企業の99.7%が「唯一無二」の経営をしている中小企業に、さらなる「転換」が求められる

■ 問題は、非常に利益率が低いこと

__(1) そのひとつは、販売先がその価値を認めてくれないこと

__(2) 言い換えれば、「どこでも」「誰でも」「作れる」/売っている技術・商品だと、購入者が決めつけている

__(3) この「価値評価」は「力関係」で決まっている。

__(4) だから、逆に「値引き」を要求され、中小企業は、販売先がないため「泣く泣く販売価格」を下げ、利益を落としている。

__(5) 政府はこれに対し「プレッシャー」をかけているが、物価上昇の方が上回っているのが現状である。

__(6) では、「策」がないのかといえば、その「価値」に「気づき」、「付加価値」をつける方法は「企業の利益向上の責務」である。

_□「転換」のひとつが「売上」に対する決めつけ

___◎ 実例を元にして、Ⅲ. 売上で説明。 → 「セミナー」で、具体的に解説致します。

__(1) 「売上」といえば、「営業」との「決めつけ」が、『売上』が上がらない原因です。

__(2) 「売上」とは、商品やサービスの提供など、企業の主たる営業活動によって得られた収益のことで、企業会計上で用いられる

___収益概念のひとつです。<広辞苑より>

3.3 難しい/「不可能」と言われた「不良品、ゼロ」を「可能にした」、自動車の試作、部品工場、実例」(Y社)

_ ◇社長との出会い

__ ①ある会合で初対面

__ ②会社に来てほしいと指示受ける

_◇訪問する

__①いきなり、今日の用件は何かと質問受ける

__ ②先日、呼ばれたので、伺いましたと返答

__③では、工場見せて戴くことは、可能ですかと、質問

__④工場見学始める

__⑤最後に事務所に戻り、棚に、色違いのファイルが整理・整頓されている光景が気になり、社長にアレは? と質問

__⑥社長、色違いは、不良品の情報が入っているファイルだと

__⑦少し気になります、ファイルの数からして・・・気になります、と

__⑧あれ、ゼロに、しませんか? と、提案

__⑨即、決定

_□取組

__①全員員を4つのグループに分け、夫々、取組む案件を決め、どうして、発生した全ての案件の「根本原因」を究明、無くす方法、

___取組む

__②途中で、メンバーの入れ替えを行う

__③全て、完了 では、これをどう、今後、実際の作業に取組み、チェックをどうして行くか

___・全員から発言があり、取組み方を決めた。それは、実に、簡単な方法だった。

_○半年後反省会

___・現状報告と対策で終わる

_◎閉会の挨拶、工場長より

__①先月、仕事を戴いている企業の会合に出席してきた。終了後、幹部に呼び止められた。

__②君の会社、「不良品,激減したね」と言われたと、全員のまえで報告

__③社員、全員やっとばかり、立ち上がり、歓声が、響き渡る

___← どうしてか、お分かりになります?

__ご要望は 無料相談 幹部研修の案内 セミナーの案内 から選んで、タッチ戴くだけでだけで、進みます。

Ⅲ. 売上

_ <もくじ>

__Ⅰ. 「悩み・対策」と「売上」に取り組むの、少し待って

___1,「働き方改革法」の取り組み、道半ば!

___2.なぜ「働き方改革法」が施行されたのかを知る

_Ⅱ. 対策

Ⅲ. 売上

__0.「売上」の「目的」は「利益率アップ」

___0-1 気づけない「損失利益」

___0-2 営業の「利益(率)」がどうして上がらないのか

__1.「売上」とは

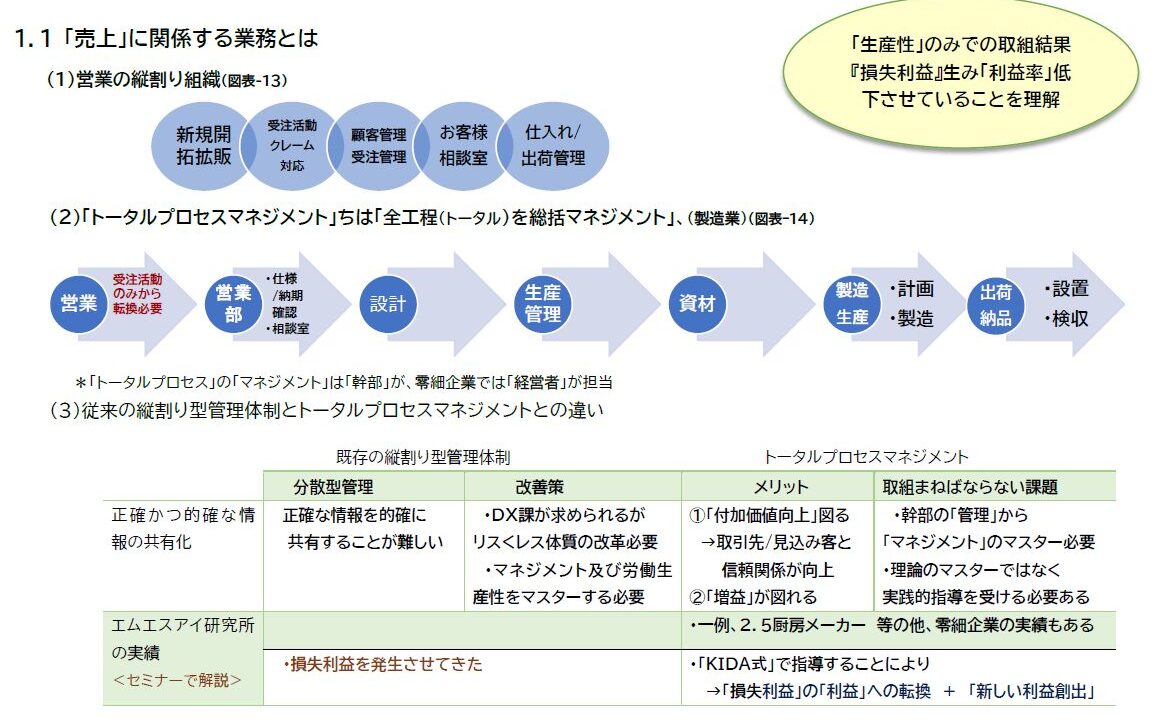

___1.1 「売上」に関係する業務とは

__2.売上を伸ばす

___2.1 「マネジメント」と「トータルマネジメント」の違い

___2.2 必ず、お読みいただきたい実例

___2.3 幹部のマネジメント能力アップ

___2.4 {KIDA式}とは

___2.5 「トータルマネジメント」による「利益2.5倍アップの実例」

__ 3.売上を上げた

__4,拡販を図りたい

__5.受注増を図りたい

___5.1 「潜在価値」に気づいた「付加価値創造」戦略

___5.2 『喚起』、呼び起こす営業活動

___5.3 1年で売れたのはたった1セット商品(99セット売れず、在庫)、半年で在庫の99セット完売

Ⅳ. 相談

__Ⅲ. 売上

___1. 「売上」の「目的」は「利益率アップ」

____0-1 気づけない「損失利益」

_____(1) 悩み、利益(率)が上がらない

______① コスト削減策 → 「経費削減」、「人件費/労務費削減」、「業務の効率化/生産性向上、ムダの削減」、「不良率削減」、「残業時間削減」

______② そうして、稼いでくるのは営業と→「売上」の数字、数字…さらに数字

_____(2) その結果

______① 利益率は、米国の1/5、ドイツの1/3

______② 日本国内の利益率は、現在、1990年の約半分

______③ 「労働生産性、26位」、「世界競争力、38位」、「賃金、24位」 → 国民は「ゆとりのない生活」

_____(3) その原因は

______① 「生産性」一本で経営してきた結果、「損失利益」を発生させているのです。

______② 「管理」ではなく「マネジメント」で経営していれば

______③ 「マネジメント」とは「どうして利益を上げるか?」を追求し、取り組むので、「損失利益」は発生しなかったと考えられる。

_____(4) 「労働生産性」とは「1人当たりの利益」、それを「向上」させるのは「マネジメント」です。

_____(5) 「利益を上げる」とは

______ ・「利益を上げる」=「新しく獲得できた利益」+「気づいていない損失利益の利益への転換」

____0-2 営業の「利益(率)」がどうして上がらないのか

_____(1) 自社独自の商品を持っていない。独自商品を持つ京都の大手企業

______・ 利益率は20%前後、都市銀行が海外営業部新設。マイクロソフトは市場のある京都で「半導体の研究所開設」。

_______大学・企業と連携、大学も多く、材確保も可能

_____(2) 販売方法

______① 従来通りの体質から転換しなければ、「価格競争」を続けることになり、結局、「利益(率)のアップ」は難しい

______② 販売価格を上げようと「既存の商品に機能を追加」→ 機能は「メリット」、「付加価値」に貢献しなければ、結局、価格競争

______③ 多機能型商品開発に踏み切るきっかけは「売上」を急ぐ「営業」からのプレッシャーに起因することが多い。

______④ 「付加価値」とは「販売側」「購入者側」双方に「価値」を生み出すものでなければならない。

____□ 実例に入ってまいりますが、疑問があれば「無料相談」をご利用ください。「セミナー」では、解説いたします。

1.「売上」とは

2.売上伸ばす

_2.1「マネジメント」と「トータルマネジメント」の違い

__(1)マネジメントには

_____①「任された部門」の部下/担当者の指導・育成の任務

_____②「根源を究明し」「任された部門」の利益」を「どのようして、上げるか?」の「任務と」「責任」がある。

_____③他の部門との調整、指揮統制、動機付け、士気の高揚、モチベーション等の多岐にわたる「責任と任務」がある

__(②)『トータルマネジメント』とは、例えば、製造業の「受注~生産」(図表-15)

__(3)管理とは

____①管理職は組織の長として部下を指揮・管理する職位のこと

____②管理職は自分が指揮するチームや部門全体の成績が評価につながる

____③管理職の役割は、部下を育てること、目標達成のために業務を管理すること

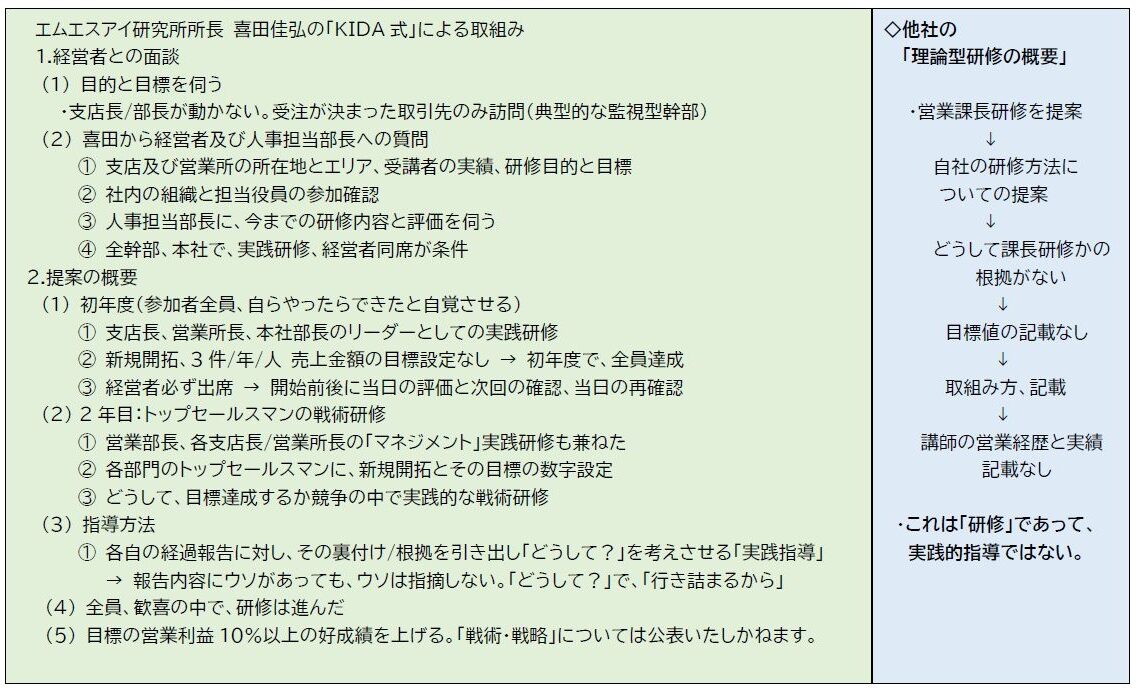

2.2 必ず、お読みいただきたい実例 - 某大手通信会社の「課長研修」

__________<引用:溝上 憲文 人事ジャーナリスト 執筆資料より>

_■研修の目的

__残業時間を減らすためには「課長研修」が必要と経営者・幹部で決定

_■担当部署

__人事部:人事部担当者が、「部下の育成を積極的にやりたい」と手を上げた30人の精鋭課長を対象に3日間『上司が部下を活性化するための研修』を実施。

_■ 結果は:

__① 研修では誰もが張り切って指導のノウハウを学んだが、どうだったのか?同社の人事担当者は、こう語る

__② 研修では上司の「マインドチャレンジやノウハウ」を叩き込みました。

__③ 研修からしばらくして「課長全員に、個別面談をしました」が、取り組んでいたのは、残念ながら1人(成果3.3%)だけ

_■「マインドチャレンジやノウハウ」をいくら身につけても

__① 29人の課長(96.7%)は忙しくてやれない

__② 解決すべきはノウハウなどではなく、部下を指導するヒマをつくるしかない

_*喜田の評価

_■ この聞き取り調査の結果の分析はこの聞き取り中央差の分析正しいですか?

__① 「残業時間の問題」を、課長ひとりの問題として処理しようとしていることが間違い

__② 「残業」は「処理量」「処理能力」だけと、幹部や経営者が決めつけているところに「残業時間超過問題」が起こる

__③ 「残業問題」の「根本原因」は企業の「危機管理不足」にあります。

_■ どこに問題が潜んでいるのか。多くの課長が手を上げた理由、また、課長が何を考え受講したのか?

・人事での30名の課長選択理由とその方法、

◎ エムエスアイ研究所は、『残業の根源』を突き止め、「KIDA式」で解決するので、このような問題を発生させずに、「残業問題」は解決できている。

_■ 残業問題の解決は、今回は省いておりますが、「無料相談」をいただければ、アドバイスさせていただきます。

______ご希望の項目である「無料相談」、「幹部研修の案内」、「セミナーの案内」をプッシュいただければ、進めます。

2.3 幹部のマネージメント能力アップ

実例 中堅の受注生産型装置メーカーでの実績、幹部のスキルアップで、利益、上げた、B社>

2.4 {KIDA式}とは

_(1)「KIDA式」と「プロジェクト型」との違い

*Ⅱ。対策の3.難しい 参照下さい **某中堅企業の管理部長のコメント、現場からいい報告が上がってくるが業績に、現れない→「負の利益」創出の一例

(2)ぜひ、熟読戴きたい、「KIDA式」の「利益創出」とは

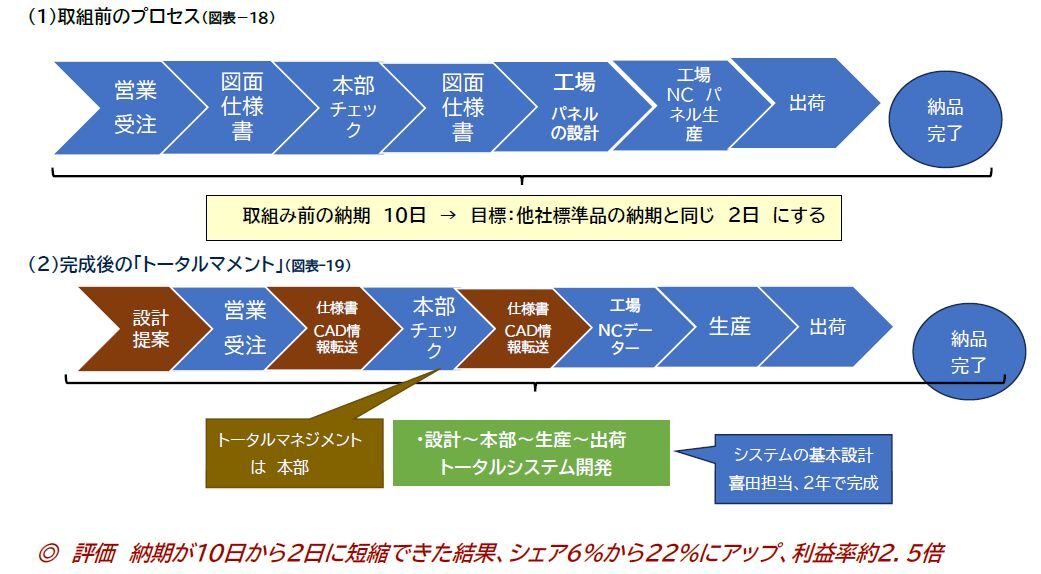

2.5 「トータルマネジメント」による「利益2.5倍アップの実例」

___実例 厨房機器メーカーの特注大型冷蔵庫>

___□「トータルマネジメント」に関する実例は、数多くありますが、企業が独自に抱えている難題の解決を図ってきた。

_________________________________________________さらに、実例「セミナーで解説」

3.売上上げたい ◇ペンキ屋の後継者の新規開拓 (うちは、ペンキ屋と違うから・・・と、パスしないでくださいね!)

__入社後の生い立ち

___・営業で、上司と同行

__武者修行にでる

___①武者修業先、社長が、県で最も大きく、仕事が難しく、かつ、指導が厳しい企業を選ぶ

___②社長、直々、経営者に会われ、お願いされる

___③お願いされた内容とは、技術的に難しく、厳しい現場で、かつ、塗装現場が高い の三つをお願いされた

__修行終え帰社

___・社長は、後継者に取引のない業界で、製造業の工場の新規開拓を命じた

__製造業の新規開拓の課題

___①守衛で、ほとんど、入門を断られる

___②許可受けたとしても、

___③担当部署で、言われることは、うちは今、間に合っている或いは、専門の業者にお願いしていると、断られるのが落ち

__後継者の新規開拓作戦

___①守衛から如何にして入門許されるかの「戦術」

___②さらに、「喚起」をおこしうる作戦を考え、行動開始。

__新規開拓作戦

___①塗装に必要な道具・器具とペンキを準備し、車に乗せる

___②入門できたら、まず、工場内を巡回、ペンキの剥がれているところを見つけ、塗装を済ませ、担当部署に訪問

___③会社案内、そうして、実績を説明 終わったら、きたぞ・・・・・

___④訪問先企業の担当者は、うちは指定業者がいるので・・・・と、断りが返ってきた

___⑤待ってましたとばかり、実は、あそこと、あそこ、ペンキ、剥がれ落ちていたので塗っておきました、費用はいりませんと

___⑥担当者、返す言葉が、ない → 新規開拓成功

__M&A(銀行からのお願い受けられ)

___・M&A 経営者が新しい会社の経営者に就任、後継者はペンキ屋の社長に就任。

__○先代(M&A)の社長は、雨の日でも下請けには、仕事を与える。理由は、最高の技術を持った下請け確保するため

4.拡販を図りたい

_□ 電子部品メーカーの実例

__目的

___売上の半分以上を占めている大手取引先メーカーへの「拡販を図りたい」

__取組み前

___① 事務系の営業担当者の営業活動は、定期訪問し、注文書と「仕様書+図面」を受け取り、「技術は設計」「製造は製作」、納品。

___② 取引先の設計部門には約6つの課があるが、取り引き出来ていたのは一つの課のみ。

__取組み

___① 営業を技術者に交代。

___② 技術者は取引のある課を訪問後、他の課にも伺うと、各課からの相談が徐々に増え、それに伴い「受注も増え」、拡販ができた。

_◇ 「拡販」について、気づいていただきたい

___① 高度成長時代の物がなかった時代の営業から「転換」しなければ「拡販」は無理。営業担当者のスキルアップも必要。

___② 今の取引先は「付加価値のある商品」があれば「拡販」できるというほど簡単ではない。思いつき営業では拡販は「無理」。

___③ 「どうすれば、拡販できる」か、「KIDA式」で解明し、「幹部の実践的研修」も必要。

___④ 幹部は、「付加価値に気づき・ひらめき」、「喚起」を呼び起こす「提案」を担当者に指導できなければ「拡販」は「無理」。

___⑤ いくら素晴らしい「提案内容」であっても、その価値を提案先の担当者に「理解」していただくことは容易ではない。

___⑥ 今の日本は「管理型」から「監視型」の「リスクレス」時代であり、これを「打開できる戦術」が「喚起式提案」である。

_____→ 喜田は、1987年、この「喚起式提案方法」を確立し、トップセールスマンになった。

_____→ これが、「KIDA式」へと展開していったのである。

_□ 「拡販するための情報源」は「お客様相談室」です。

___しかし、ほとんどの企業ではあるべき「機能」を発揮していないのです。

___これは「管理/監視型」体制の弱点である。

◎松下幸之助の「お客様は神様」/「利は元にあり」は、今の時代に最も適した「言葉」である。

5.受注増を図りたい

__5.1 「潜在価値」に気づいた「付加価値創造」戦略 (図表-25)

___取り組んだ企業

____① 金型工場と部品工場を持つ企業で、それぞれは取引先が異なる

____② 金型工場の利益率が良くなかった

___金型の発注元に、部品工場の見学を、喜田が提案

____① 即決、翌日見学

____② その場で、金型を発注するからその金型で部品製造し、納品できるかと質問

____③ 「やりましょう」と社長が回答

____④ 金型を受注し、部品を製造して納品を始める

___さらなる展開

____① 注文先の企業から工場に空き地があるから、そこに組立工場を建設し、金型~部品製造~組立~納品体制を完成させる

____② 発注元の資材業務の管理業務が、従来の金型、部品、組立という3つの発注・納品管理と品質管理の経費が1/3になり、

______大幅な業務コストの削減

___付加価値

____・想定していただきたい(公表できないため) ← これこそが付加価値

___課題

____・価値に対する評価

__○企業内には「潜在している価値」はあります。これにどう気づいて「付加価値」に』育て上げるかが、

___________________________________企業の「利益率創出策」の一つである。

__□ セミナーで解説させていただきます。

5.2 『喚起』、呼び起こす営業活動

_◇今回は、営業部門での「喚起」ではなく、敢て、「保守部門/お客様センター」が構築した「喚起」を呼起こした実例を取上げることにする。

___企業の製品の内で、国内の自動車関連工場に納品・設置している「製造装置」の保守に関する「喚起呼ぶ」保守部門の社内提案

____①取引先のも保守部門があり、自社でトラブルが起こった場合のメンテ修理は出来る。でも、装置メーカーが訪問し、 修理が必要な案件もある。

____②その場合、保守部門では対応できないこともあり、そうなると、速くて翌日に技術者と一緒に訪問修理が必要になる。

____③この場合は、最低2日間、工場の生産が止り、かなりの損傷を与えることになる。

___では、どうするか?

____①案が出てきた、それは、納品先工場の納品、設置した設備が良く見えるところに「カメラ」を設置、そうしてリモートで、

______監視できる仕組み/体制の構築を提案

____②提案通り、どこがトラブっているか、現地に行く前に、確認ができ、迅速かつ的確な修理が出来るようになった

___さらなる付の価値

____①どのようなは付加が作業者にかかっているかが、分かってきた

____②それが、次回、納品する装置の設計に生かし、作業者の負荷の』削減を図る事が出来

____③納品先工場の作業の効率化に貢献

___どうして成功したのか「

____・この企業は全体で絶えず、どうして?」、「どうすれば?」という、「危機感」や「問題意識/根源解明意識」が強いから出来た。

_____→ そのことに、みなさん、お気づいて戴きたいのです。 そこで「企業価値」に大きな格差が生まれ、「給料格差」も、そこから

_______生まれてくるモノなのです。

5.3 1年で売れたのは、たった1セット商品(99セット売れず。在庫) 、半年で在庫の99セット完売 <セミナーで解説>

__(1)担当営業マン、大卒2年

__(2)戦略立てる為の戦術・戦略の骨格

____①販社なし、ただ信頼関係が問屋にある」

____②経験不足の社員のスキルアップは実戦指導

____③販促資料は、一般的なパンフ、マニュアルではなく、これも独特な販促資料

____④それに適応出来る教育・指導(PCメーカー含め)

______ご希望の項目、 無料相談 幹部研修の案内 セミナーの案内 を「タッチ」戴ければ、進めます

◎ご支援戴いている方々から

「経営者とは」

__・バブル崩壊後、長く低迷期が続いています。中小企業の倒産、清算などここ数年で数多く発生しています。

__理由は喜田先生がご指摘されている通り、国際競争力の低下、生産人口の減少、生産効率の低迷、利益水準の低さ等

__数多くの課題があります。その点、KIDA方式は中小企業経営者が直面している課題解決に有効な手段であると

__考えます。

__利益の出ない経営は「悪」であり、周辺の人々を巻き込み、力のない従業員の生活をも奪ってしまう。

__経営者の責任は非常に大きい。中小企業の経営は100%社長責任であります。

__社長が先頭に立ち、課題解決を行えば、かなりの分野が解決できると思います。

__社長自身がKIDA 式を勉強し、社長自身の思い(経営方針)を社内に分かり易い言葉や構図を使い、浸透させていくことが大事となり__ます。

__覚悟をもって社員に進むべき方向を示すことが重要であります。

__多くの中小企業経営者のためにも、喜田先生の御指導をお願いします。

________________________________________T社 K元会長

__今のコロナショック後、先行きが見えず資金の手当ての見込みがないと働き方改革まで取組もうとしないのは解るが

__このチャンスを使って「経営改革」をやらねば生き残れない。従業員の生活を守るのが社長の責任であると社長に

__危機感を持たず指導する自己防衛的アドバイザーでは、「働き方改革改革」の指導は出来ない。

________________________________________株式会社小糸製作所 元常務 片瀬 紘一

まとめ

_エムエスアイ研究所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回「ホームページの開発」「無料相談」「セミナー」「幹部の実践的社内研修」「経営指導」という体制で、

「生産性」から」「労働生産性」への「転換」に対する「中小企業指導体制」を構築させていただきました

どうして、喜田ひとりそれを皆様方に申し上げるのかというと「働き方改革法」の目的に「労働生産性の向上」

が記載されており、それは「事業主の責任」と明記されていることです。だから、国、中小機構、専門家等が、

皆様方に「指導」または「アドバイス」されていないことに「危機感」を持っているからです。

ホームページでは、「労働生産性」について、なかなか、理解いただくことは難しいのではないかと、喜田は

考え「セミナー」を、開催させていただくことになりました。

__開催日は、2025年9月10日です。詳しくは、「セミナーのご案内」をご覧いただければと存じます。

皆様方が、もうかる取り組み方をご理解いただき、「稼いでいただき」、「従業員にゆとりある生活」と

「企業の安定成長」されて行かれることを願っております。

__悩みがあれば「無料相談」、ぜひ、ご活用ください

<問合せ先>

エムエスアイ研究所soudan@msi-k.jp Tel 090-3852-4731 Fax 075-748-7565

無料相談資料は、「無料相談」にご記入後、送信ください。戴いた内容に従い、ご質問/ご提案/ご回答指せて戴きます。

エムエスアイ研究所 喜田佳弘

INFO

090-3852-4731

soudan@msi-k.jp

ADDRESS

〒612-8469

京都市伏見区中島河原田町31-1-2-515

© MSI研究所