◎はじめに

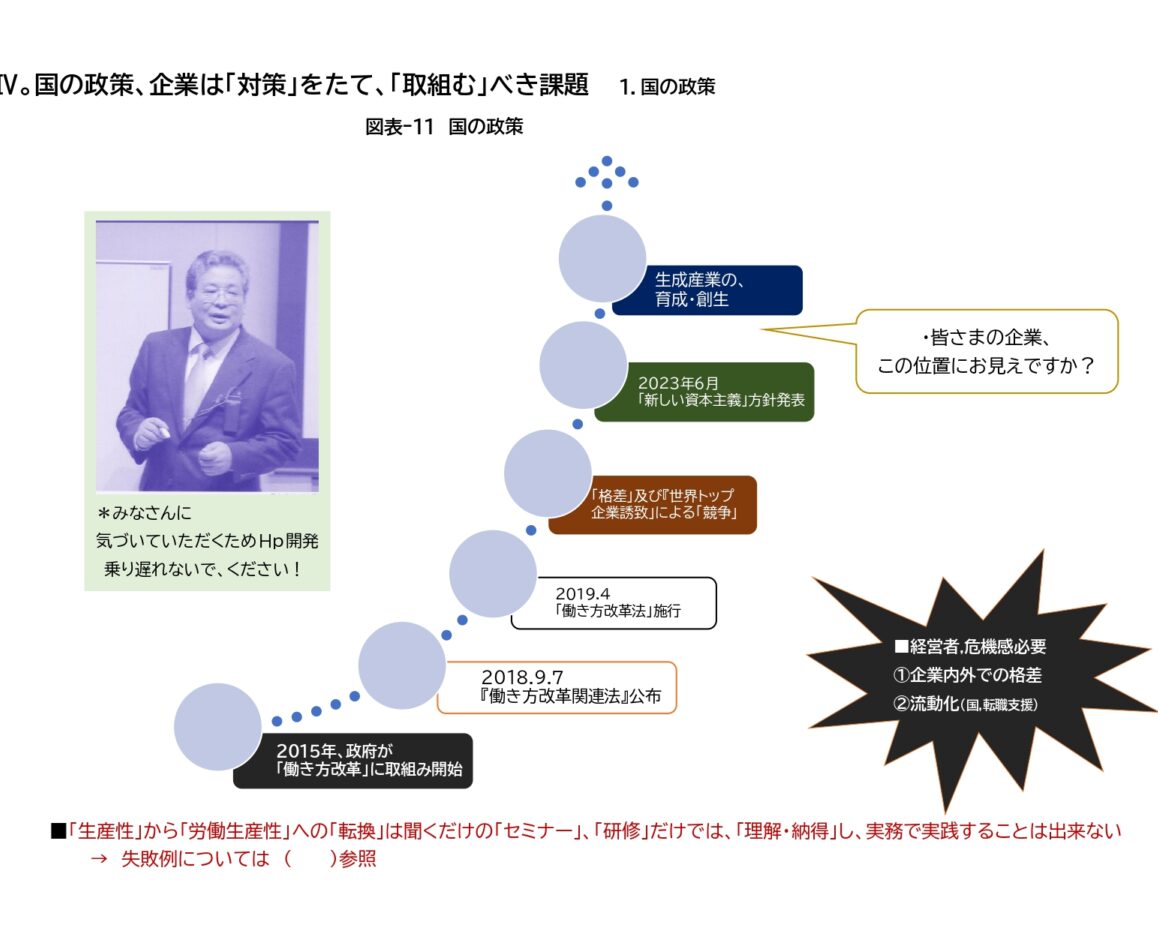

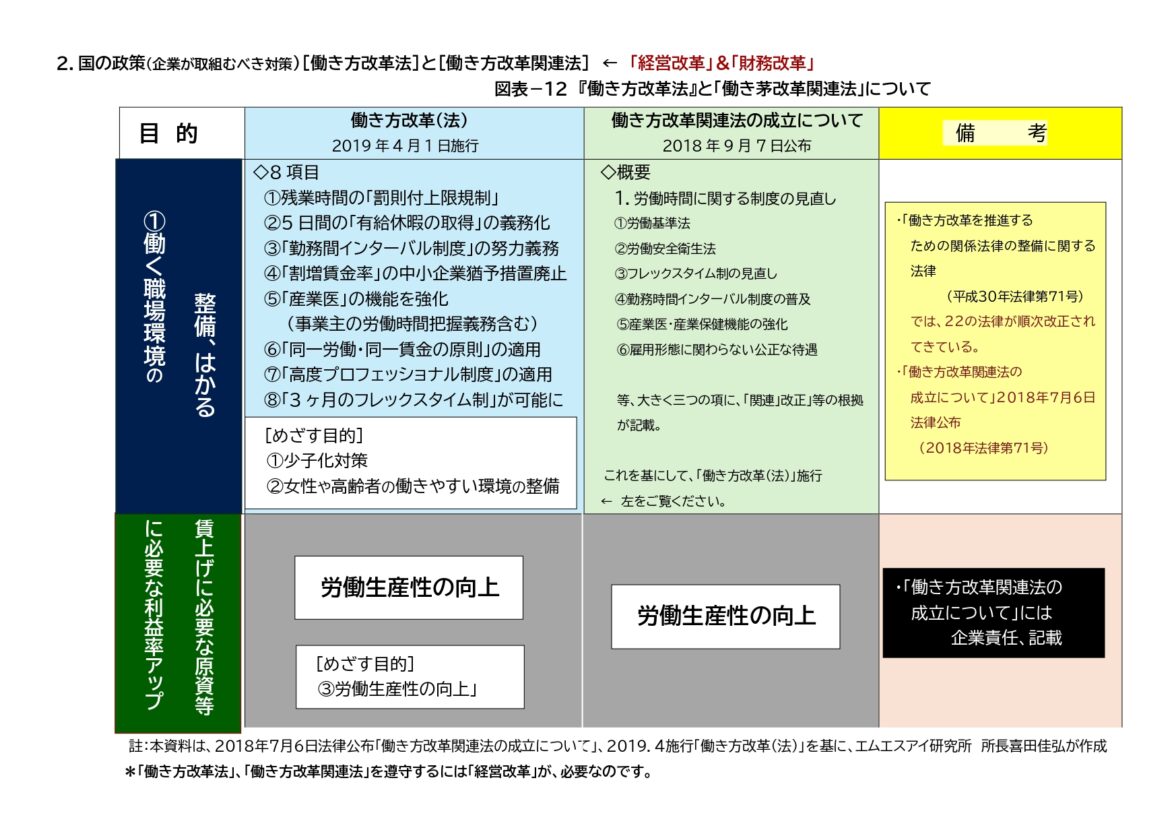

__政府の危機感は「2003年の白書」から始まり、2015年の安倍内閣から本格的に取り組まれ、2017年に「働き方改革」の基本方針が打ち出されました。

__さらに、

__2018年には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(関連する11法律の改正)および「働き方改革関連法」では、

__22の法律が改正され、2019年4月からは「働き方改革」の8項目がスタートしました。

__これら法案の中で、

___[働き方改革関連法]では、

____①働く職場環境の整備 ②労働生産性の向上

___[働き方改革法]の「めざす目的」としては、

____①少子化対策 ②女性や高齢者が働きやすい職場環境の整備 ③労働生産性の向上 が掲げられています。

__「働き方改革」を企業で推進していくためには、33もの法律に該当する規程の改正を行い、適切に活用していく必要があります。

__さらに、

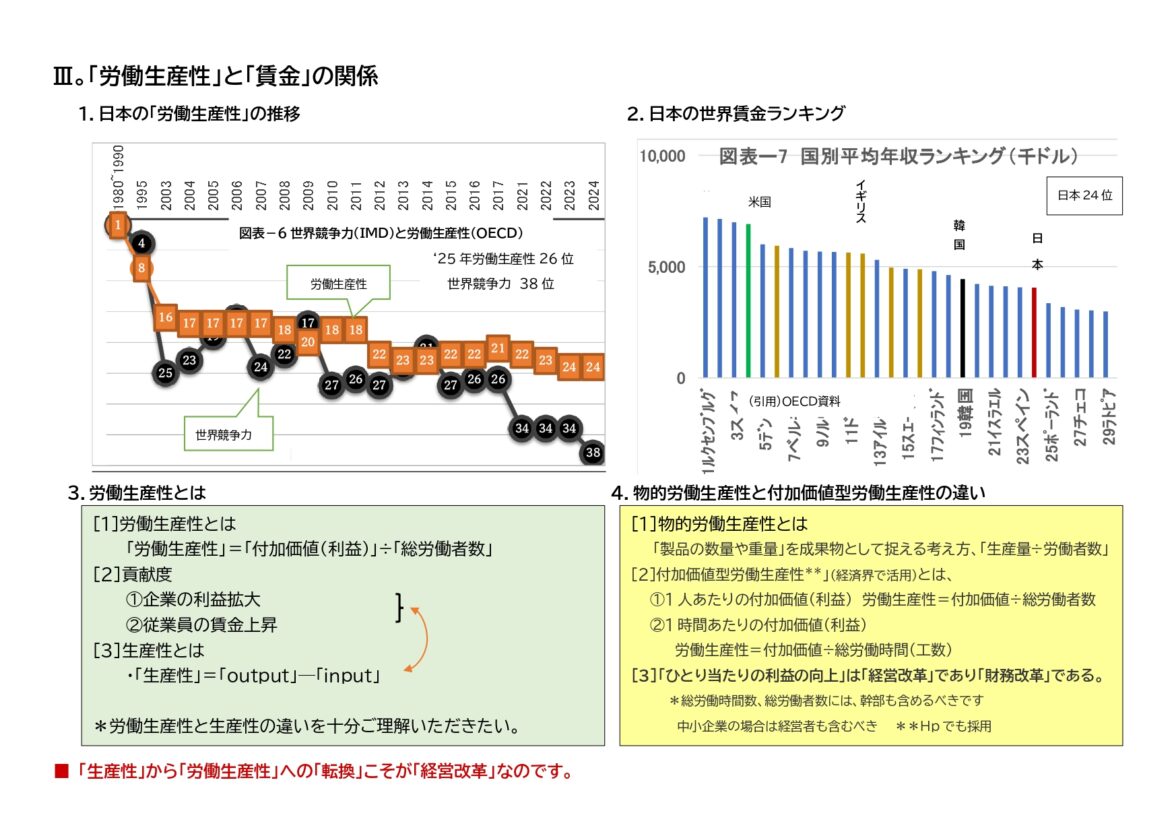

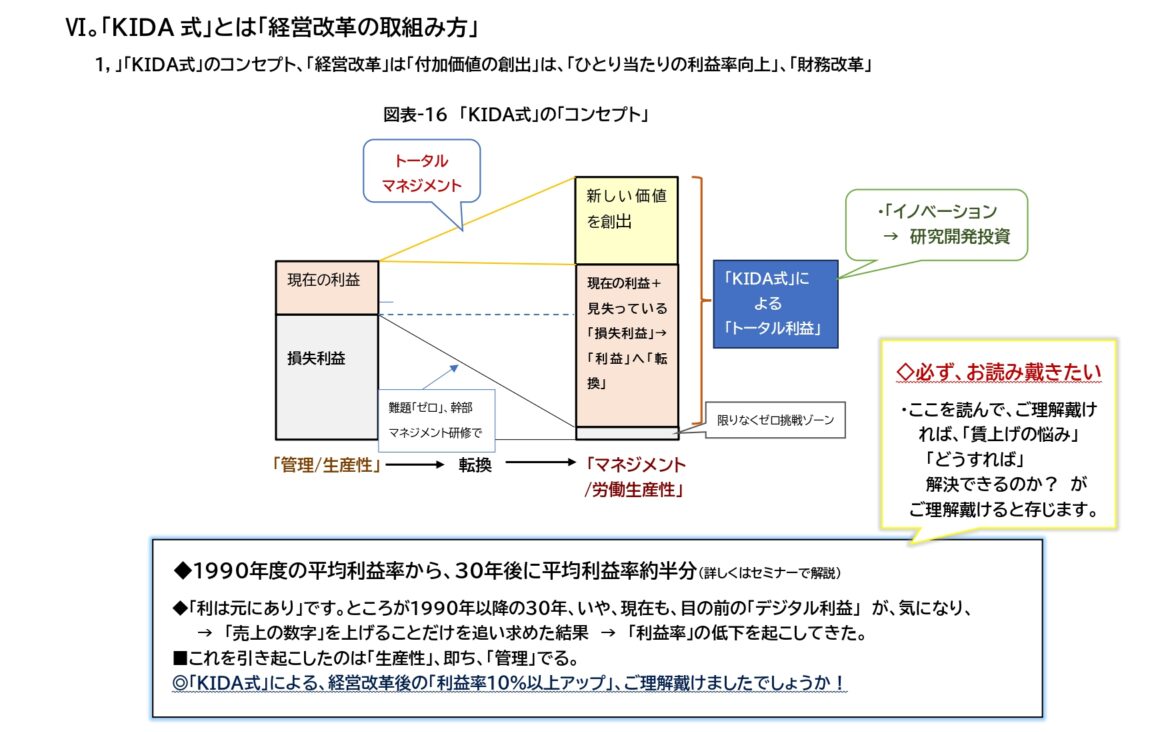

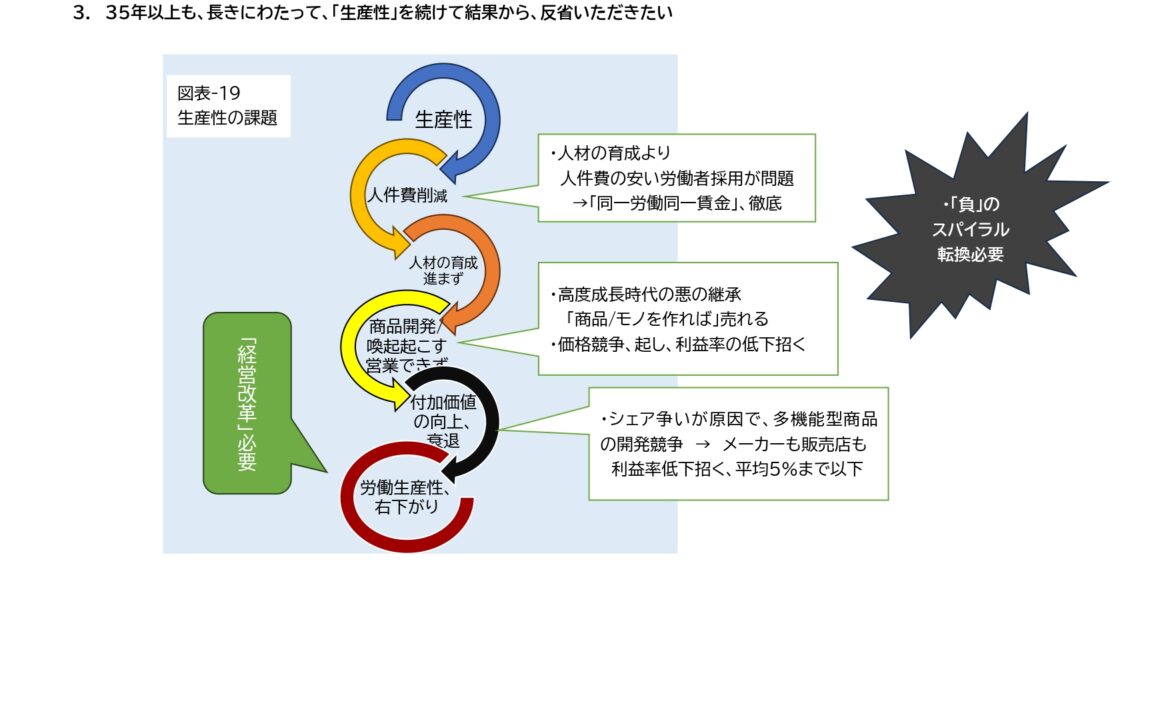

____①「労働生産性の向上」を図るには、これまで35年間活用してきた「生産性」から「労働生産性」への転換が必要です。

_______これには「経営改革」が求められます。すなわち、「ひとり当たりの利益(付加価値)」をマネジメントすることが重要になります。

____②「労働生産性の向上」は「利益マネジメント」となり、これは「財務改革」に直結します。

_______この①および②を遵守し、適切に活用していくことで、「利益率」は当然アップいたします。

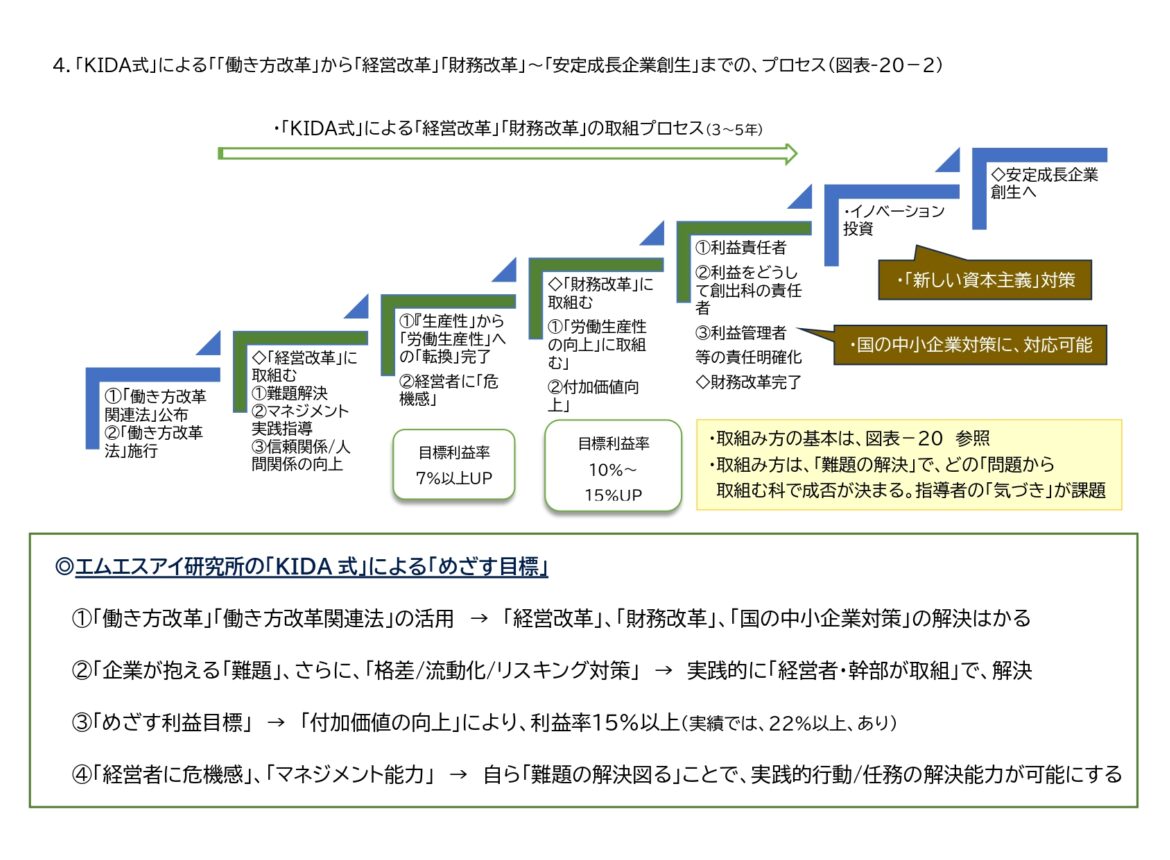

__エムエスアイ研究所での「KIDA式」を活用し、実際に取り組んだ企業では、「利益率」が10%以上アップしております。

__話が長くなりましたが、皆様には「生産性」から「労働生産性」へ転換し、さらに「労働生産性の向上」を継続していただければ、「労働分配率」を

__低下させつつ、「賃上げ7%以上」の実現も可能です。

__詳しくはホームページに、分かりやすく記載しております。

__ぜひ最後までお読みいただき、疑問点がございましたらお気軽にご相談ください。相談は2時間まで無料です。

__皆さまからのご相談・お問い合わせをお待ちしております。

__以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

~もくじ1~

____Ⅰ。「まず、お読みいただきたい」 どうして「国」が、「賃上げ 7%」を、それは「企業の経営改革」

______1.物価対策は難しい、容易なことではない

______2.実質賃金の低下要因

______3.労働人口減少、2035年約8%減、2065年約59%減

______4.外国人労働者の活用が難しくなってきている

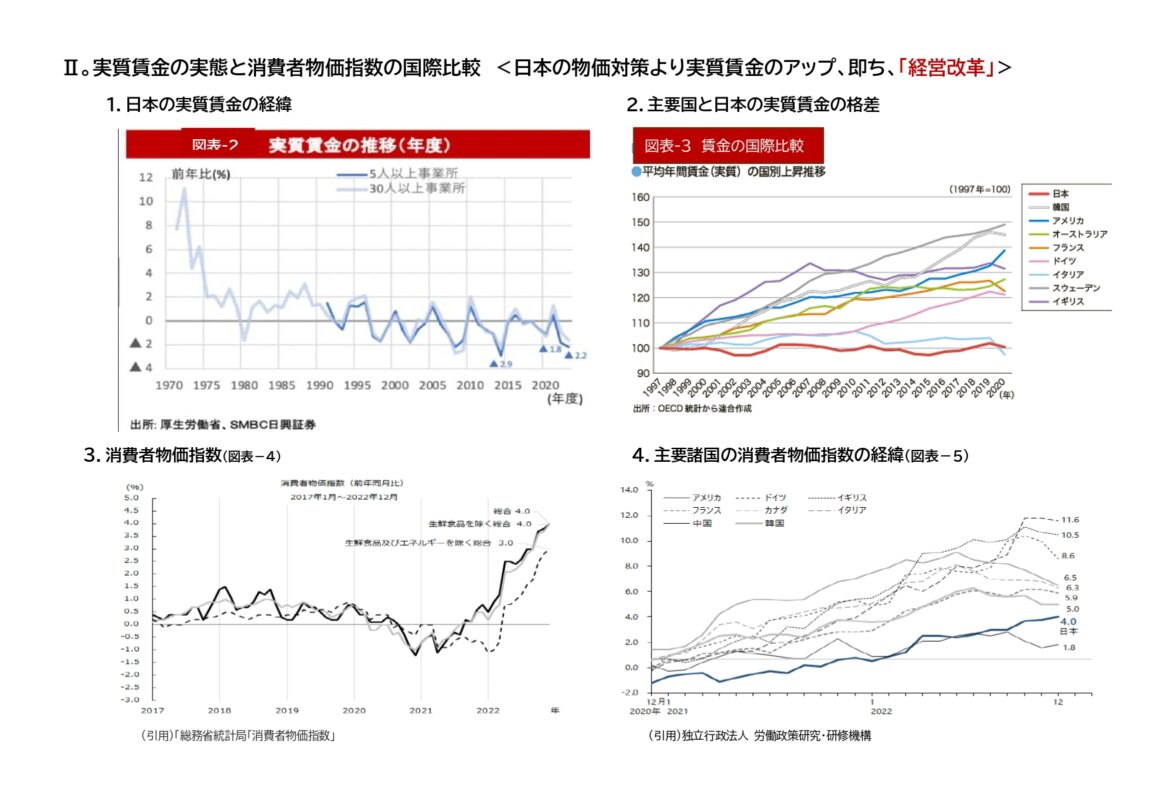

____Ⅱ。実質賃金の実態と消費者物価指数の国際比較 <日本の物価対策より実質賃金のアップ、即ち、「経営改革」>

______1.日本の実質賃金の経緯

______2,主要国と日本の賃金格差

______3.消費者物価指数(図表-4)

______4.主要諸国の消費者物価指数の経緯(図表-5)

____Ⅲ。「労働生産性」と「賃金」の関係

______1.日本の「労働生産性」の推移

______2.日本の世界賃金ランキング

______3.労働生産性とは

______4.物的労働生産性と付加価値型労働生産性の違い

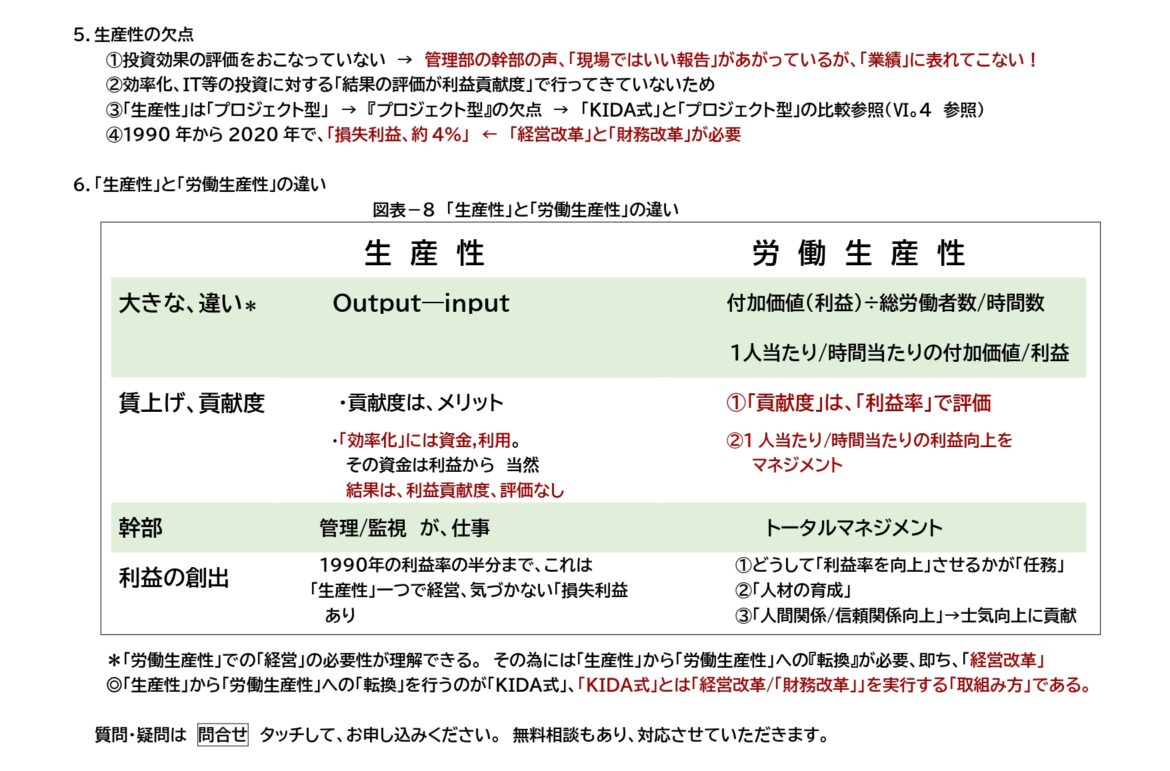

______ 5.生産性の欠点

______6.「生産性」と「労働生産性」の違い

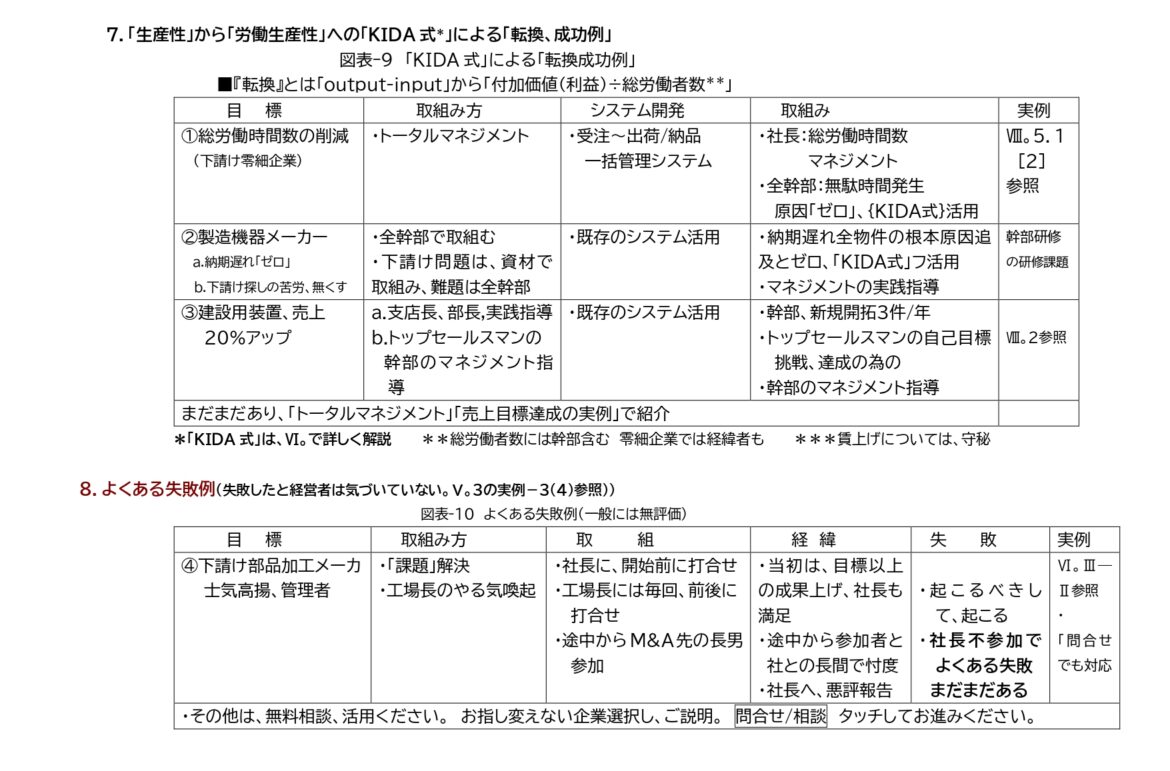

______ 7.「生産性」から「労働生産性」への「KIDA式*」による「転換、成功例」

______ 8.よくある失敗例(失敗したと経営者は気づいていない。Ⅴ。3の実例-3(4)参照))

<もくじ2>

_____Ⅳ。国の政策、企業は「対策」をたて、「取組む」べき課題

_____Ⅴ。「経営改革」/「賃上げ」の対策・取組み前、必要な「目標設定」と「課題」

_____ Ⅵ。「KIDA式」とは「経営改革の取組み方」/解決方法

_____Ⅶ。「KIDA式」による「経営改革」「財務改革」「安定成長産業創生」までのプロセス、「解決の仕方」

<もくじ3>

_____Ⅷ。「売上」、{KIDA式}による。取組み方の成功例と中断、他社の実例

_____Ⅸ。エムエスアイ研究所のご案内

Ⅰ.「まず、お読みいただきたい」――なぜ「国」が「賃上げ7%」を掲げるのか。それは「企業の経営改革」です!

__1.物価対策は難しく、決して容易なことではありません

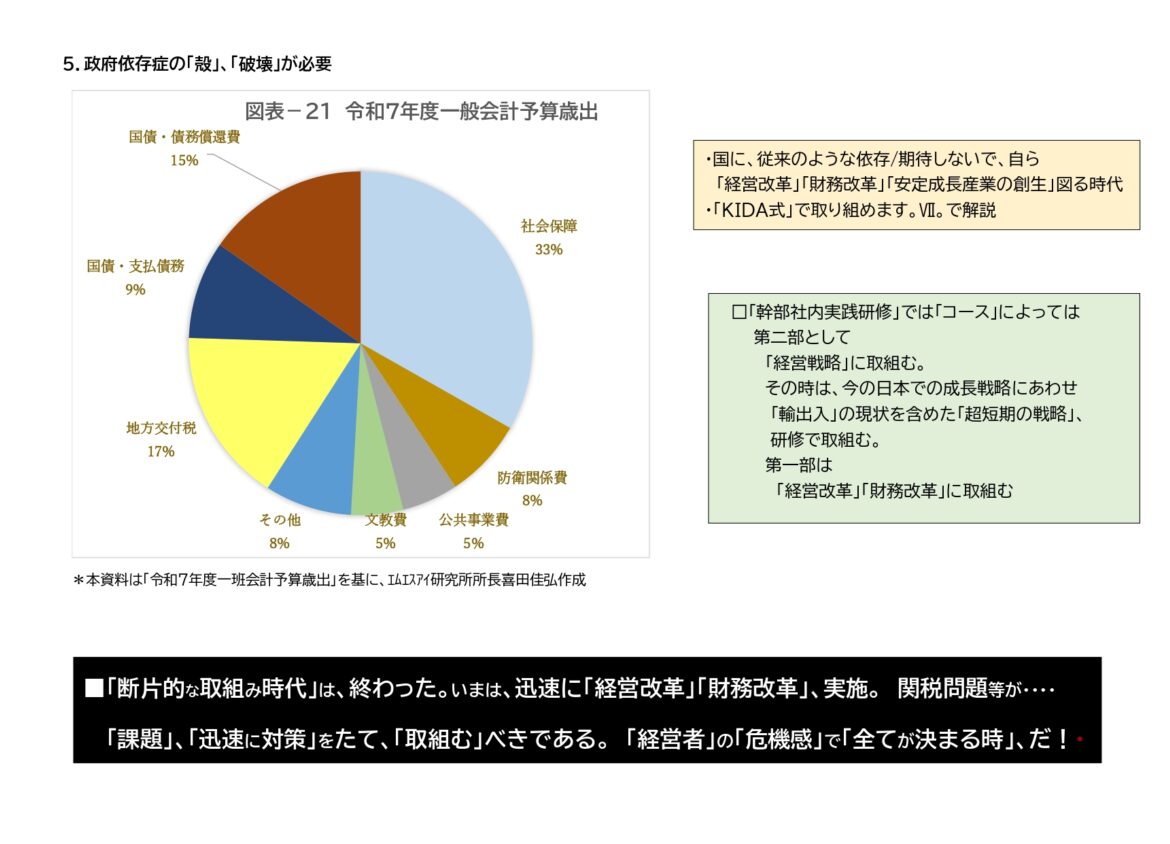

____[1]Ⅵ-5の図表21「令和7年度一般会計予算歳出」をご覧いただくと、国の「物価対策」がいかに厳しいかがお分かり戴けると思います。

____[2]一方、為替変動による消費者物価を下げる効果が低い理由は、次の通りです。

______①輸入物価に対する価格弾力性(弾圧幅)が小さいこと

______②為替変動の幅が日本経済では小さい。その理由は、日本の利益率が米国の1/5、欧州の1/3と極めて低いためです。

______③利益率が低い要因への対策として、国は「働き方改革法」(2019年4月施行)、「働き方改革関連法」(2018年9月7日公布)を制定

_______しました。 ・この2つの法律は「経営改革」と「財務改革」を実現するための法律です。

______④「働き方改革法」および「働き方改革関連法」については、Ⅲ以降で詳しく解説しています。

____[3]関税による日本企業への影響(弾圧幅)は、全体的に見ると現時点では限定的です。

______①輸出が多いのは「機械類」、次いで「自動車」ですが、これらは影響幅が大きい分野です。

______②「化学製品」、そして「機械類B+輸送機器」、また「食料品」(自給率38%が課題)は、比較的影響度合いが異なります。

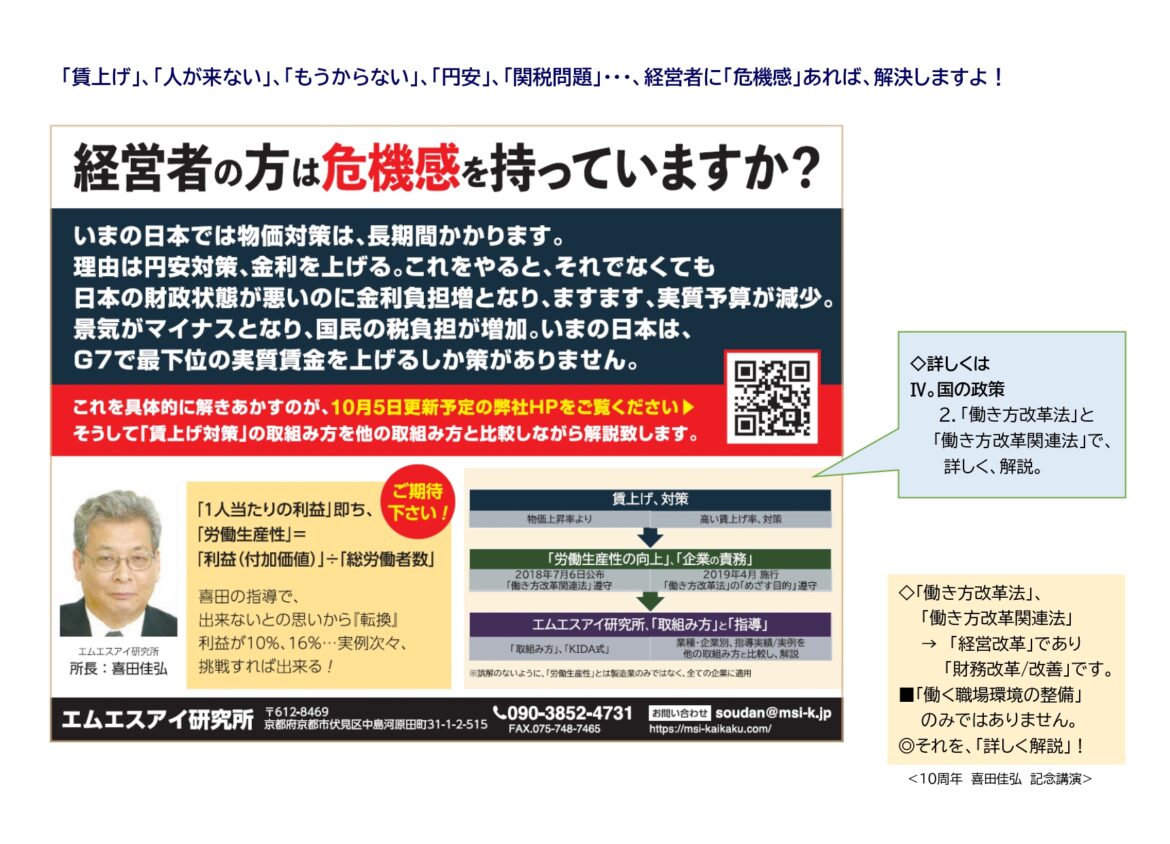

____[4]「物価対策」以上に、右肩下がりが続いている「実質賃金」の問題の方が大きく、そのため国は「賃上げ7%」を掲げています。

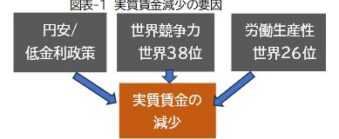

__2.実質賃金の低下要因

____[1]「実質賃金」=「名目賃金」÷「消費者物価指数」

______※名目賃金とは給与明細に記載されている金額(額面)を指します。

____[2]国はその対策として2015年以降取り組みを強化し、

______・2018年9月6日「働き方関連法」公布

______・2019年4月「働き方改革法」施行

____[3]法令の遵守率は98%と高いものの実際の活用率は約50%に留まっています。

______①社内規程を改正し、届け出は済んでいるが

______②労働生産性への転換はほとんど行われていません。

_______・この点については、ホームページで詳しく解説しています。

__3.労働人口の減少

____2035年には約8%、2065年には約59%減少する見通しです。「人材の確保」が最大の課題となっています。

__4.外国人労働者の活用も難しくなってきています。

______人材不足がますます深刻になっています。

< も く じ 2>

___<もくじ1>

______Ⅰ。「まず、お読みいただきたい」 どうして「国」が、「賃上げ 7%」を、それは「企業の経営改革」

______Ⅱ。実質賃金の実態と消費者物価指数の国際比較 <日本の物価対策より実質賃金のアップ、即ち、「経営改革」>

______Ⅲ。「労働生産性」と「賃金」の関係

___<もくじ2>

______Ⅳ。国の政策、企業は「対策」をたて、「取組む」べき課題

________1.国の政策

________2.国の政策(企業が取組むべき対策)[働き方改革法]と[働き方改革関連法] ← 「経営改革」

________3.士気の高揚と「満足」は違う

________4.どうして、日本の企業は「労働生産性への転換」、即ち、「経営改革」に取組まない/組めないのか!

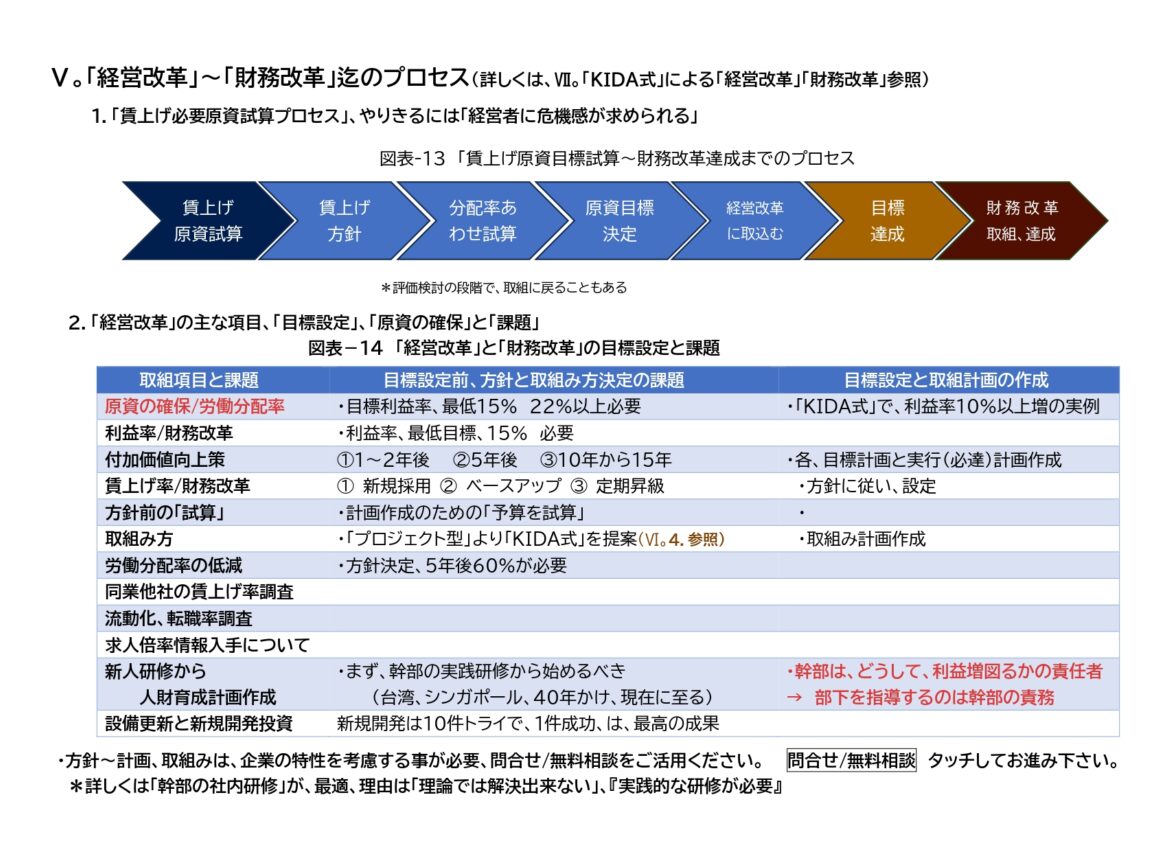

______Ⅴ。「経営改革」~「財務改革」迄のプロセス(Ⅶ。「KIDA式」による

_______________「経営改革」「財務改革」「安定成長産業創生」までのプロセス、で詳しく解説)

________1.目的/目標~完了までのプロセス、やりきるには「経営者に危機感が求められる」

________2.「経営改革」の主な項目、「目標設定」、「原資の確保」と「課題」

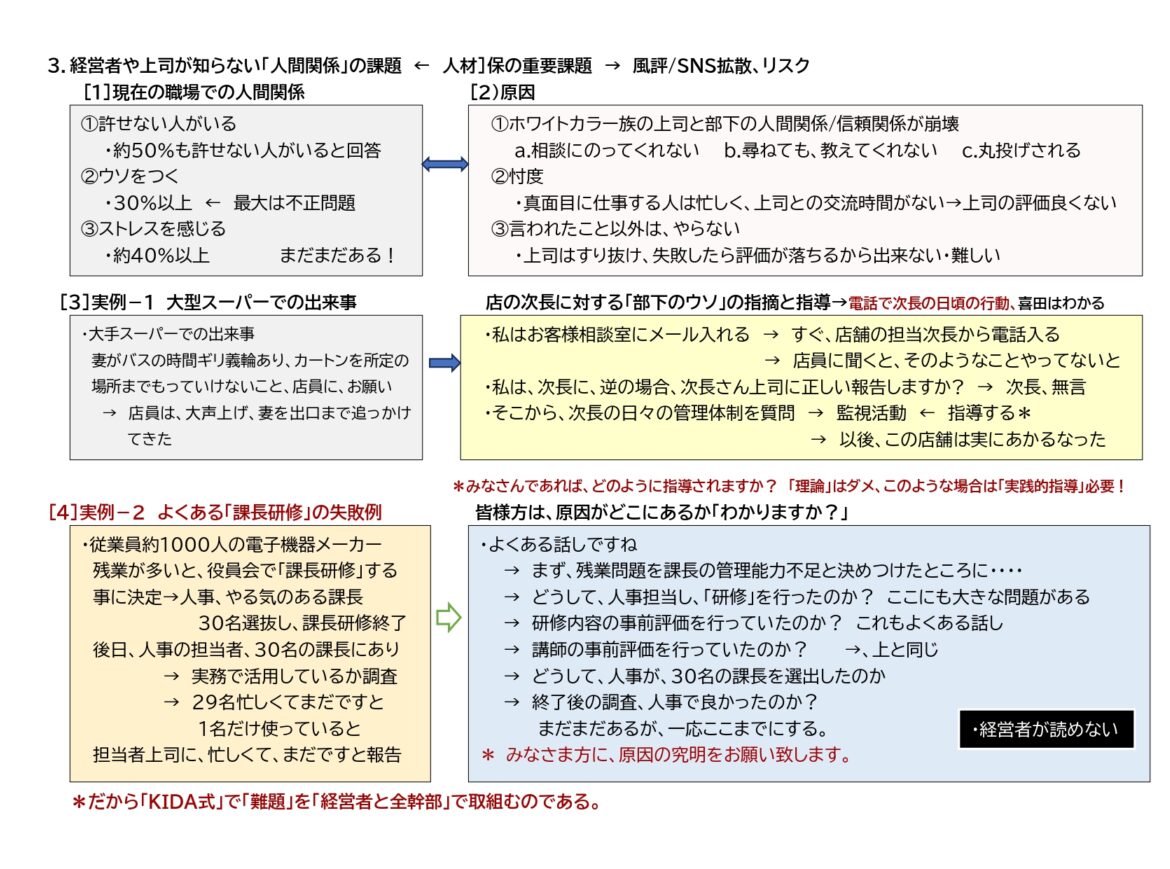

________3.経営者や上司が知らない「人間関係」の課題

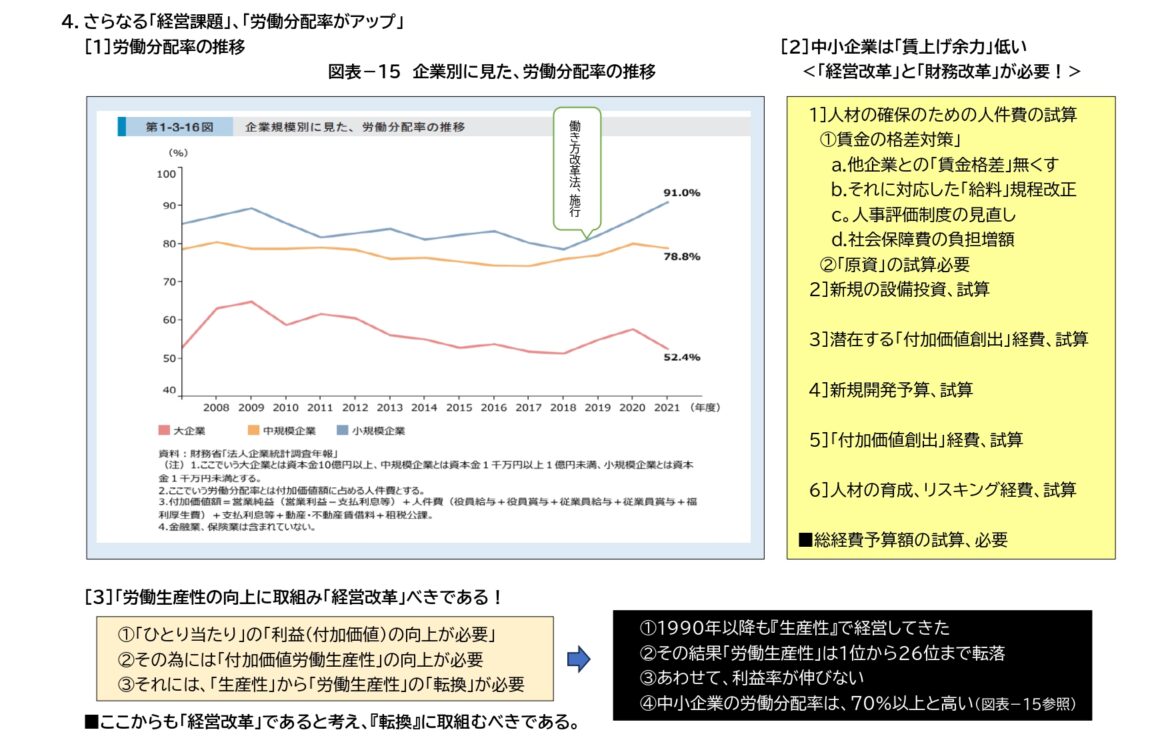

________4.さらなる「経営課題」、「労働分配率がアップ」

______Ⅵ。「KIDA式」とは「経営改革の取組み方」

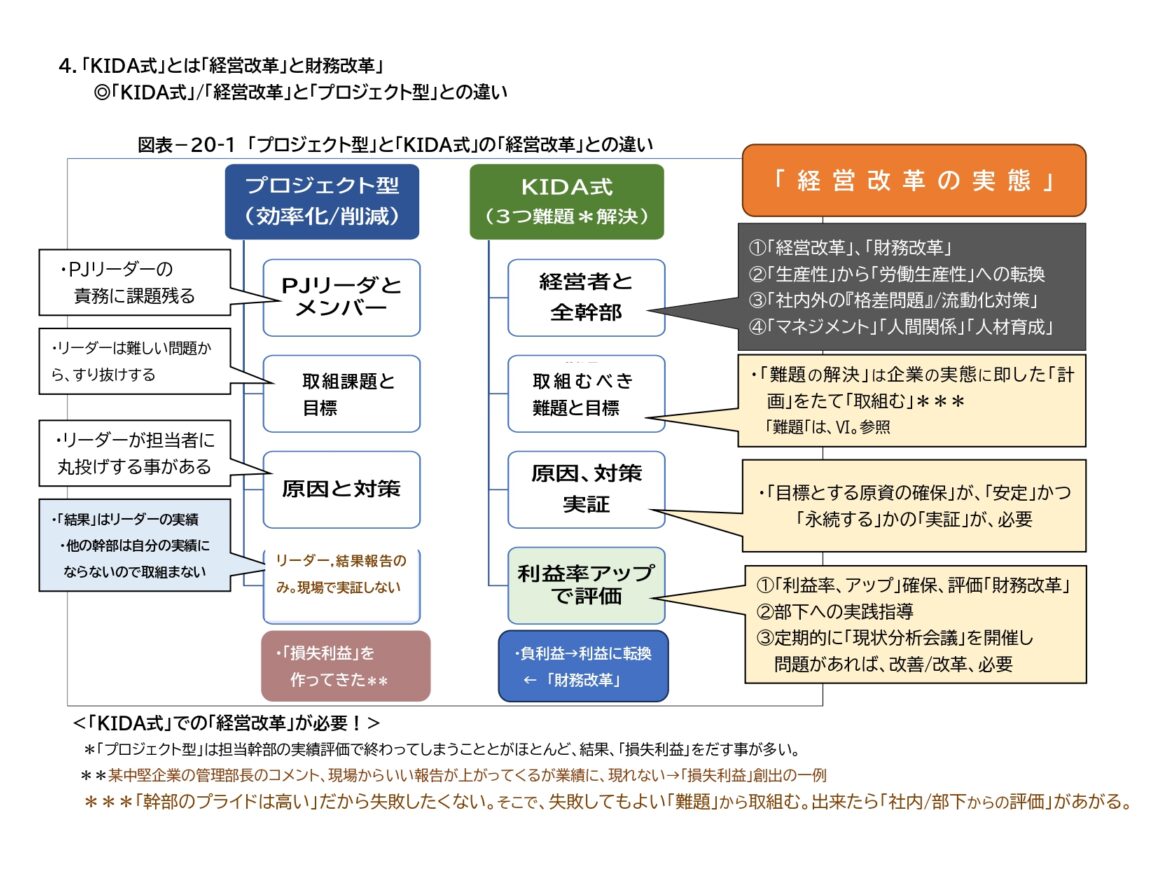

________1,「KIDA式」のコンセプト、「経営改革」は「付加価値の創出」即ち「財務改革」

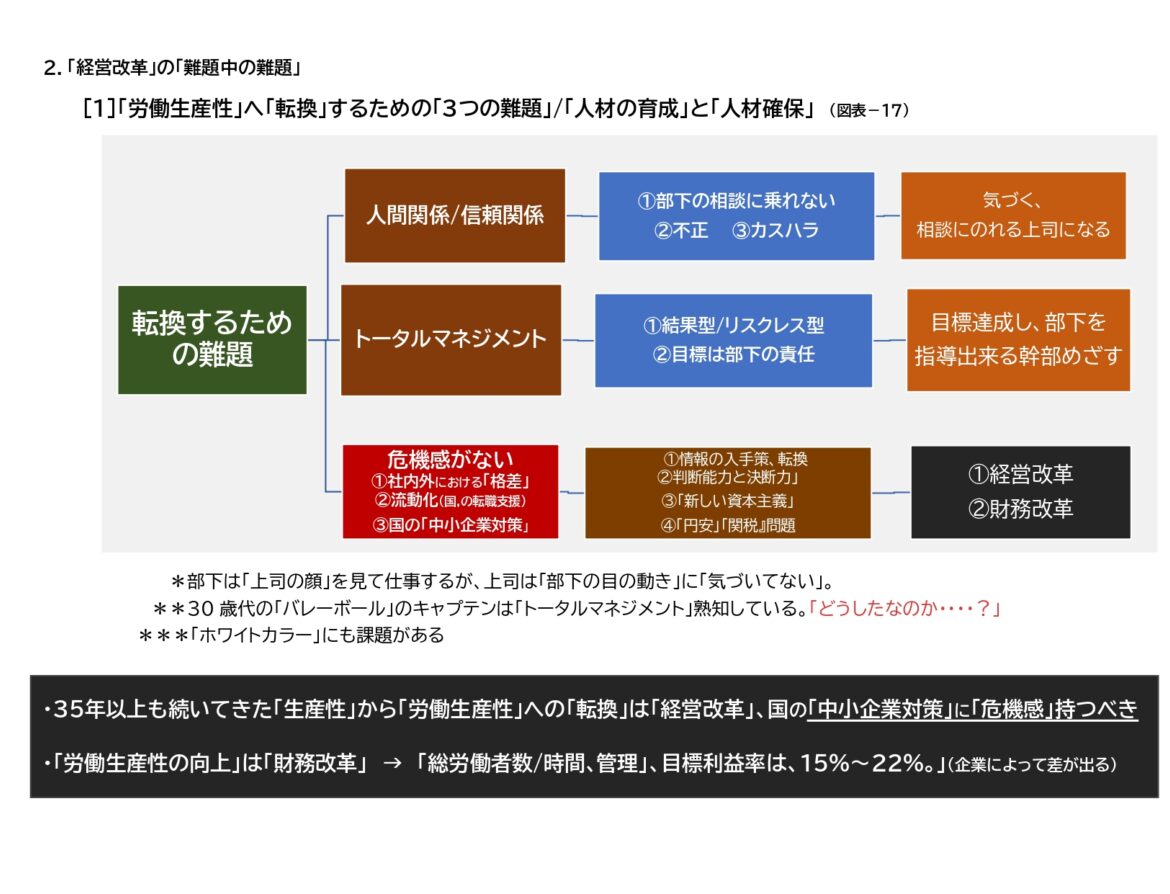

________2.「経営改革」の「難題中の難題」

________3.35年以上も、長きにわたって、「生産性」を続けて結果から、反省いただきたい

________4.「KIDA式」とは「」経営改革」と財務改革」

________5.政府依存症の「殻」、「破壊」が必要

______Ⅶ。「KIDA式」による「経営改革」「財務改革」「安定成長産業創生」までのプロセス

________1.「働き方改革法/関連法」は「経営改革」、「労働生産性の向上」は「「財務改革成功例」

________2.「経営改革」「財務改革」~「安定成長型企業創生」については

________3.「利益率の向上」「付加価値の想像」に関しては、Ⅷ。で、他社及び失敗例と比較しながら実例・実績を解説

________4.「KIDA式」による「「働き方改革」から「経営改革」「財務改革」~「安定成長企業創生」、プロセス

______Ⅷ。「売上」「KIDA式」による「成功例」と中断、他社の実例

______Ⅸ。エムエスアイ研究所のご案内

3.士気の高揚と「満足」は違う

__3-1. 満足と潜在する不満について

___[1]満足のためには、不満の解消が必要です。

____①依然として残る不満

_____a.「働き方改革法」および「働き方改革関連法」の施行によって、「働く職場環境」の分野では従業員の待遇改善に向けた取り組みが進みま

_______した。これまで、他社や自社で待遇への不満があっても上司に言えずに悩んでいた人たちが、思い通りの職場環境整備が進んだことで、

_______安心し、満足感を得ることができました。

_____b.産休が取りやすくなったこと

_____c.育児休暇の取得がしやすくなったこと

____②それでも、まだ不満は残ります。 a.他社との待遇格差の問題 b.社内規程は改正されたものの、まだ十分に機能していない点

_____などです。

___[2]転職を希望している従業員の存在に、上司や経営者が気づいていない場合が多くあります。

____・その背景には

_____a.職場の人間関係

_____b.上司との信頼関係

_____c.評価制度 など が影響しています。

3-2. 士気が上がるとは何か

__◇社内全体の士気が高まるとは、例えば次のようなことです。

____①努力して成し遂げたことが、半年ほど経った後に取引先から素晴らしい評価を受けたり、表彰されたりすること。

____②実例

_____・大手自動車関連会社の試作部品を生産している某工場でのこと。ミスや不良品が多く,取引先からしばしば指摘を受けていました。

_____・そこで「KIDA式」を活用し、過去の不良品データを集めて分析し、

______全員を複数グループに分けて一つ一つの不良品の原因を徹底的に調査。現場で原因を実証しながら、解決策を立てていきました。

_____・最終的に「どうすればこの成果を継続できるか」というルールをみんなで決め、実践研修を終了しました。

_____・その半年後、反省会が開かれ、工場長が「先日、大手取引先の会議に出席した際、

______会議後に取引先の幹部から『最近、御社は不良品がなくなってきたね』と声を掛けられた」と報告すると、

____◎その瞬間、全員が「やったぞ!」という達成感に包まれ、士気が一気に高まりました。

岡本漁網(株)でも

4.なぜ日本の企業は「労働生産性への転換」、すなわち「経営改革」に取り組まない・取り組めないのか

__[1]「正しい情報」の入手の難しさという“壁”

___①「村社会」的体質による依存心

___②高度成長時代に形成された、「リスクを取らない」風土

_____(戦後は本来「リスク挑戦型」――人間は失敗するもの、という前提だったが、次第に守りに入った)

___③縦割り社会の弊害

(実際には、本来、正しい情報をきちんと提供し合うべきである)

___④権力・権威への過度な依存

___⑤マスコミの報道姿勢

___⑥資格や専門家、アドバイザーのあり方

___⑦「揚げ足取り」傾向の蔓延

___⑧人事評価制度の問題点(人材の成長を妨げる構造)

__[2]その結果、企業内の「危機感」が薄れてしまっています。

__[3]ホワイトカラー層における「上司の権威/権力」の弊害

___①正しい情報が上層部に伝わらない

___②規模・権威・権力による「価値評価」が横行し、中小企業の利益率が低下

___③過去の例として江戸時代の職人――例えば佐渡金山の職人は1ヶ月働けば1年間生活できるほどの価値評価を受けていた

___④現代では人間関係や信頼関係が崩壊しはじめ、上司に対するウソの報告や、不正問題、カスハラ(カスタマーハラスメント)、

____パワハラの蔓延を引き起こしています。

__[4]急激に進む国の政策――「格差」を利用した競争の活性化とその対応

___①「働き方改革」による新たな「格差」を活用し、企業間の競争を促進している

___②「新しい資本主義」政策のもと

_____a. 海外トップ企業(TSMCやマイクロソフト等)を積極的に誘致し、半導体工場や研究所を国内に建設 b. 三位一体の改革

_____c. 流動化支援 d. リスキリング(学び直し支援)

__[5]「労働者不足」や「外国人労働者」の減少(円安や日本の賃金問題による)に対する取り組みもまだ不十分です。

・これらの根本原因には「依存心」があります。

■国の「対策」は急ピッチで進められています。経営者の皆様には、今こそ真の「危機感」を持って行動していただくことが不可欠です!

Ⅶ。「KIDA式」による「経営改革」「財務改革」~「安定成長産業創生」までの成功プロセス

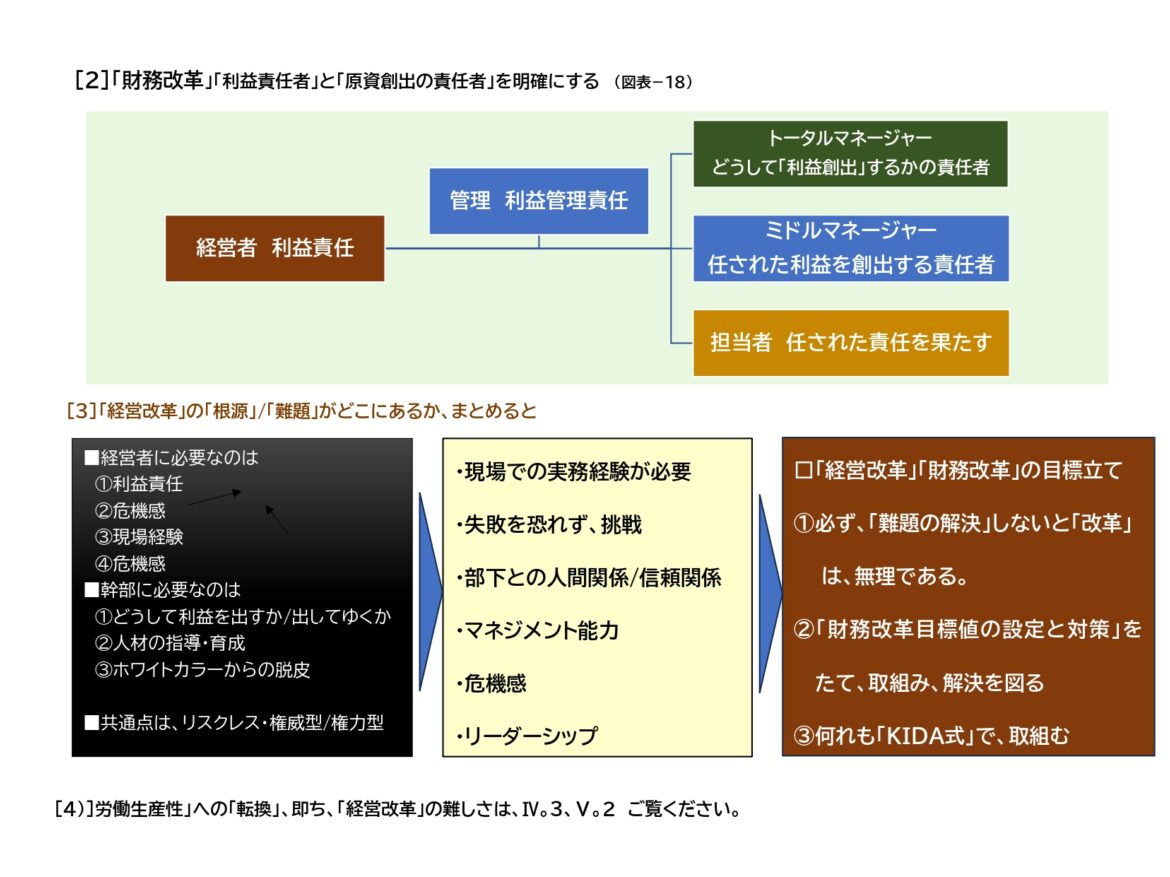

__1.「働き方改革法/関連法」は「経営改革」、「労働生産性の向上」は「「財務改革」

_____「1」どうしてか?

_______①35年以上、「生産性の向上」のみで、経営してきた結果、「労働生産性」は世界26位(1990年は1位)、

_________賃金は世界24位まで転落。

_______②タイでは、「日本の現地法人は、全て、東京の本社に伺いを出し、決済を受ける時間は長く、日数がかかる。

_________もう日本企業はいらない

_____「2」「働き方改革法/関連法」は「経営改革」なのか

_______①働く職場環境の整備は、単なる、働く人との不満を解消させるだけでなく

___________a.少子化対策 b。女性および高齢者の働く環境の整備

_______②だから、「経営改革」に繋がる

_______③35年以上続いた「生産性」から「労働生産性への転換」

_____「3」「労働生産性の向上」は「財務改革」

_______①「生産性時代の人件費の削減」から「労働生産性の向上」即ち「ひとり当たりの利益(付加価値)の向上」

_______②「総労働時間/労働者数の減少」は「管理/監視体制」から「トータルマネジメント」への「転換」

_______③「利益責任者」「利益創出責任者」の「責任」明確化

__2.「経営改革」「財務改革」~「安定成長型企業創生」については

_______次ページ4.に、解説いています。

__3.「利益率の向上」「付加価値の想像」に関しては、Ⅷ。で、他社及び失敗例と比較しながら実例・実績を解説

_______◎喜田は、「セミナー」「研修」においても、絶えず、どうすれば、参加者に実践し、覚え、

________身につけて戴くかを、考え、行動・指導している。

_______________________<セミナーでは、事前に「宿題付資料送付」参加者意気込みが変わる>

__________________________________・ 指導では「実践的宿題」が事前に

______________________________________________参加者に与えられる。

__________________________________・聞くだけでは、終わったらおしまい。

___________________________________________自分で散り組み、学び、覚え・実行

< も く じ-3>

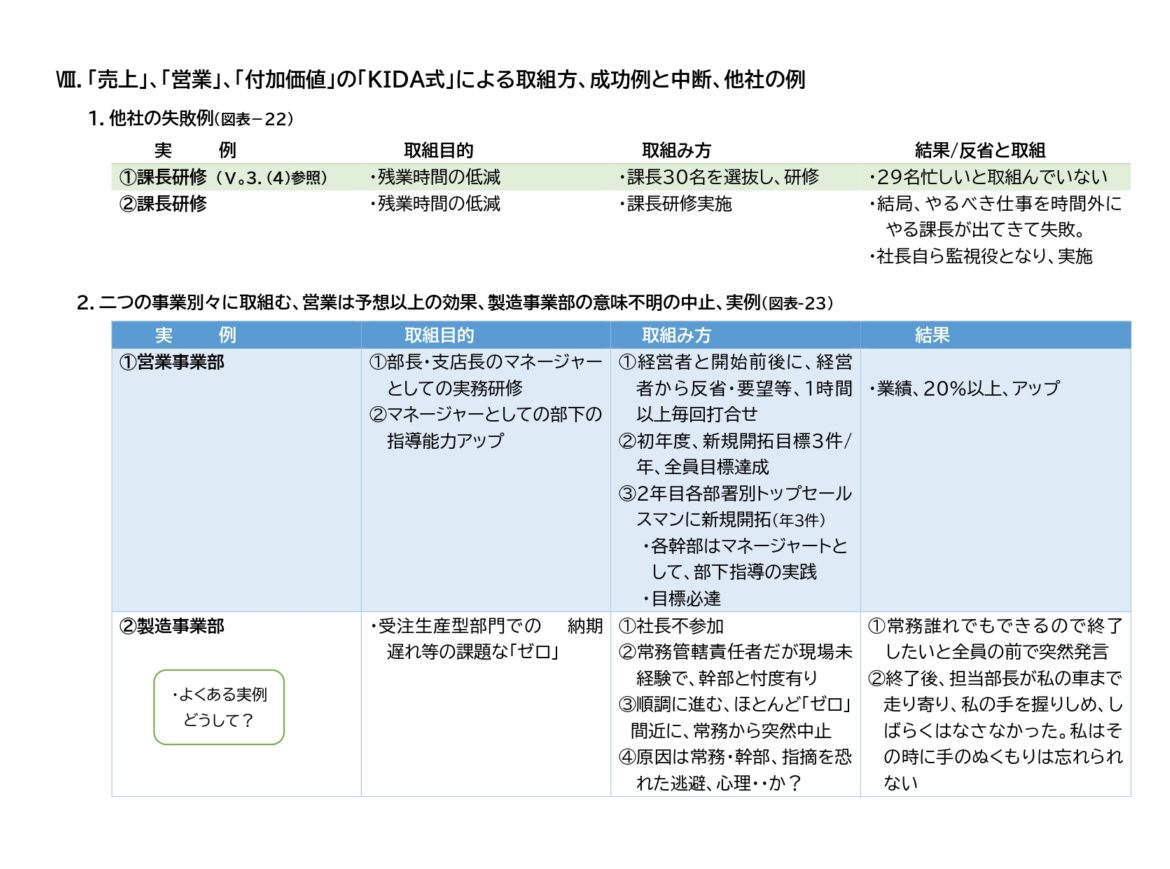

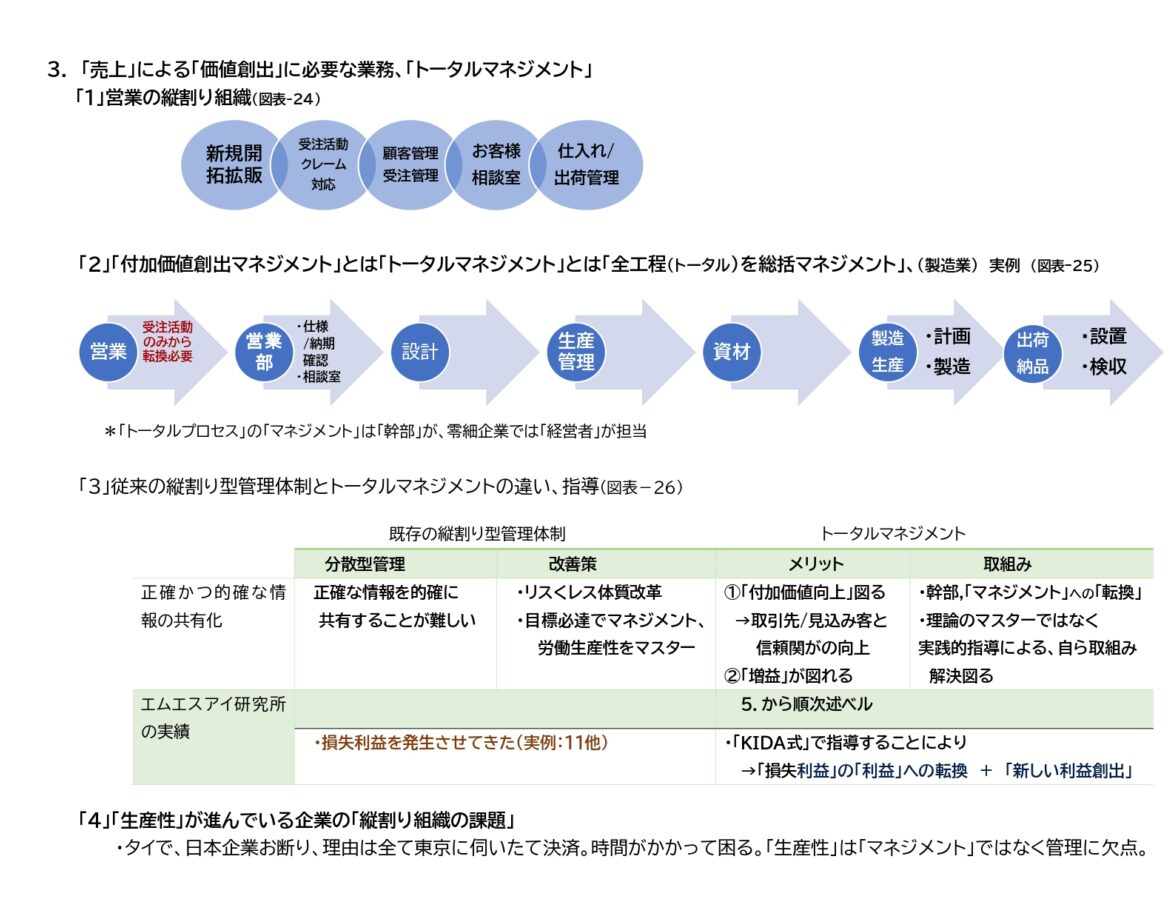

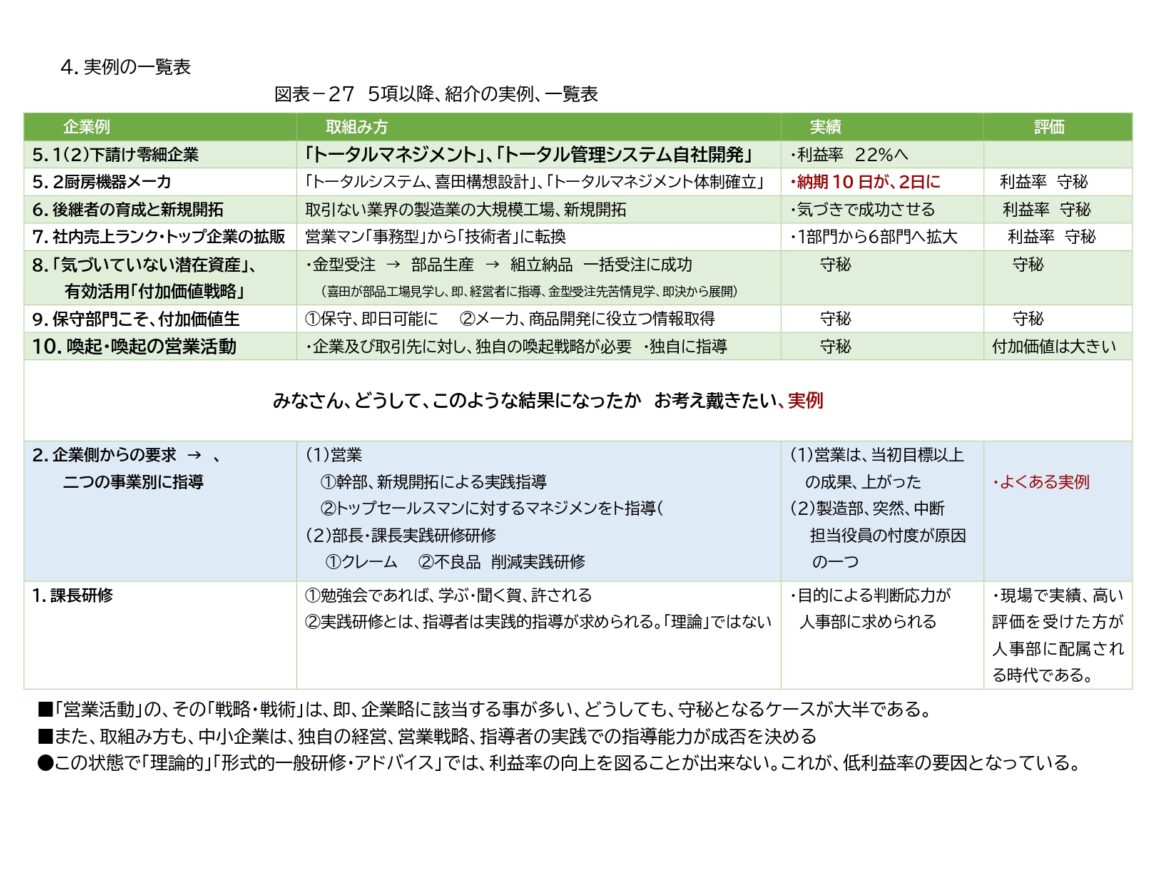

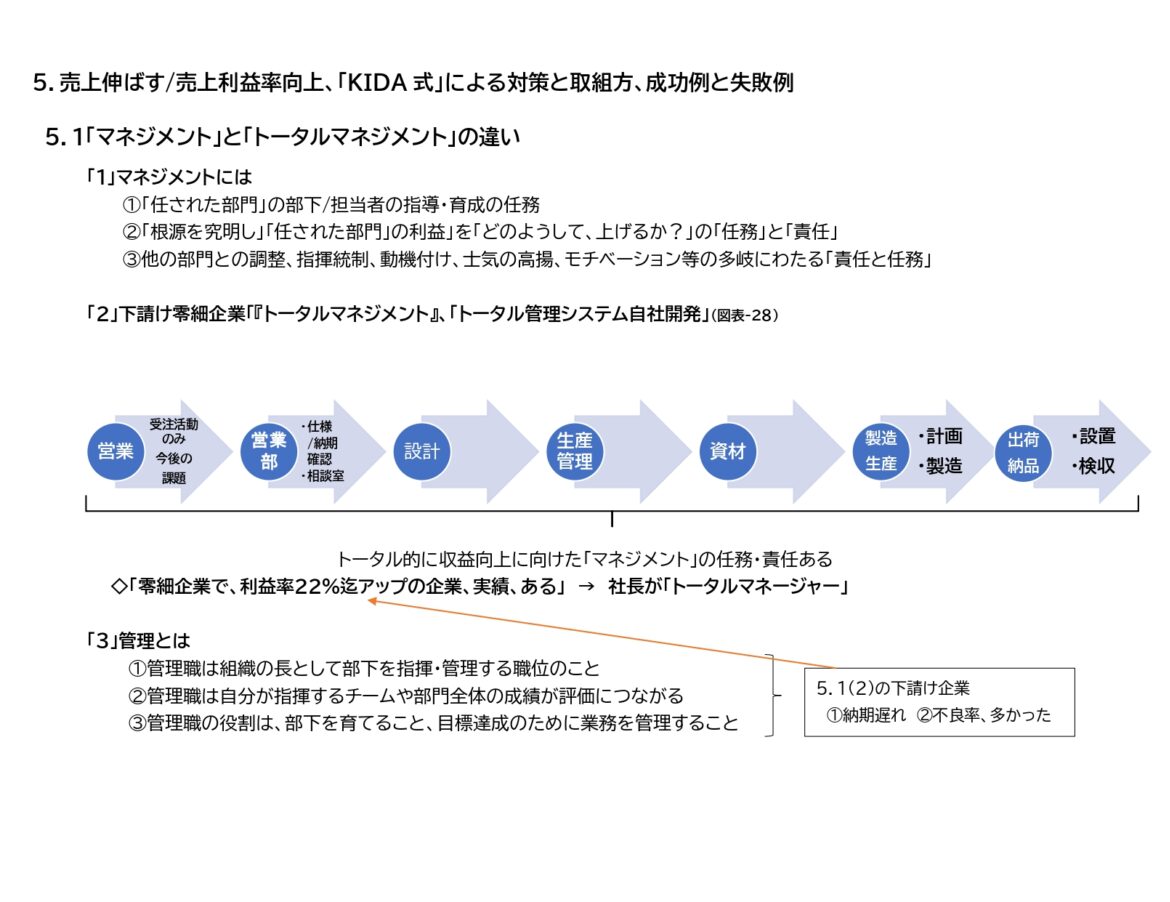

__Ⅷ.「売上」、「営業」、「付加価値」の「KIDA式」による対策と取組方、成功例と中断、他社の例

____1,他社

____2.二つの事業別々に取組む、営業は予想以上の効果、製造事業部の意味不明の中止

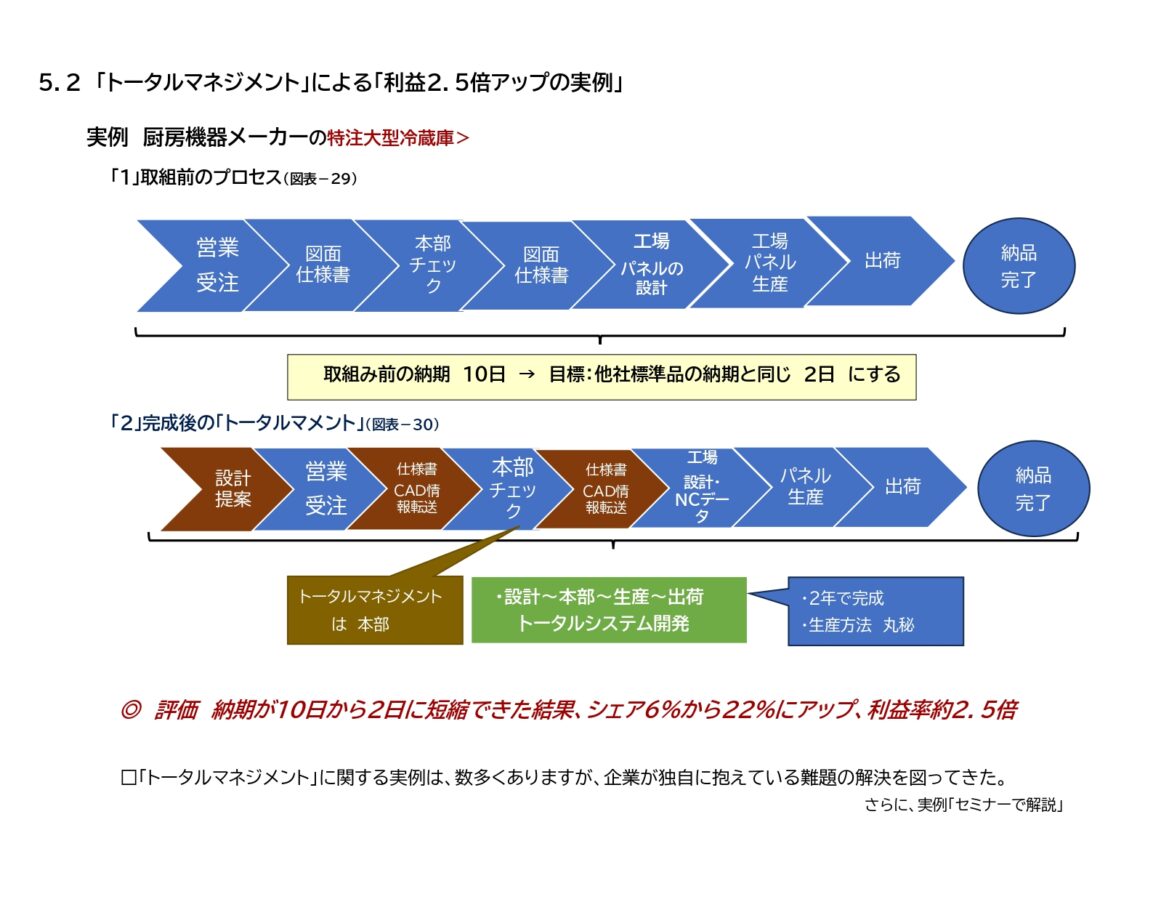

____3. 「売上」による「価値創出」に必要な業務、「トータルマネジメント」

____4.実例の一覧表

____5.売上伸ばす/売上利益率向上、戦略

____6.「後継者の新規開拓の戦略・戦術

____7.「社内の売上ランク・トップ企業に対する販売拡大戦術」、「危機感」があるから成功

____8.「気づいていない潜在資産」、有効活用「付加価値戦略」の想像絶する展開、実例

____9.保守部門こそ、付加価値生みだす「販売戦略」

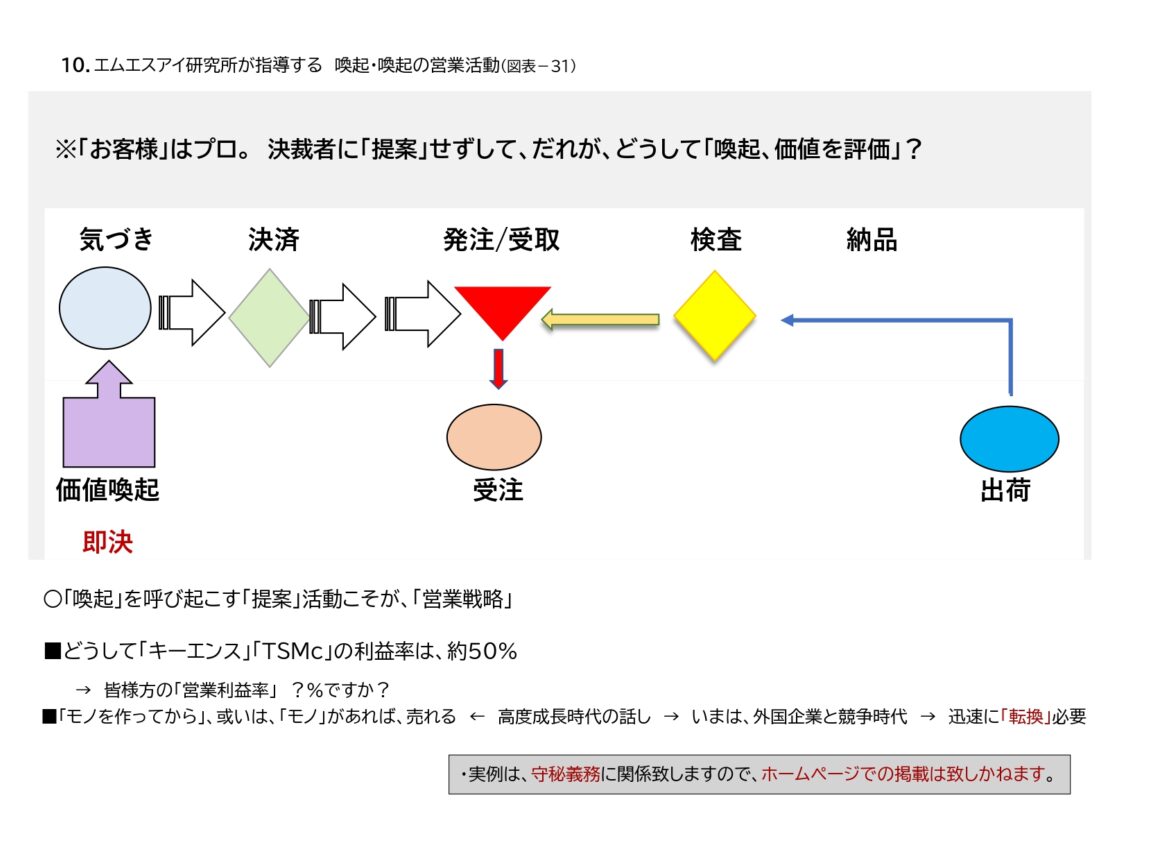

____10.エムエスアイ研究所が指導する 喚起・喚起の営業活動

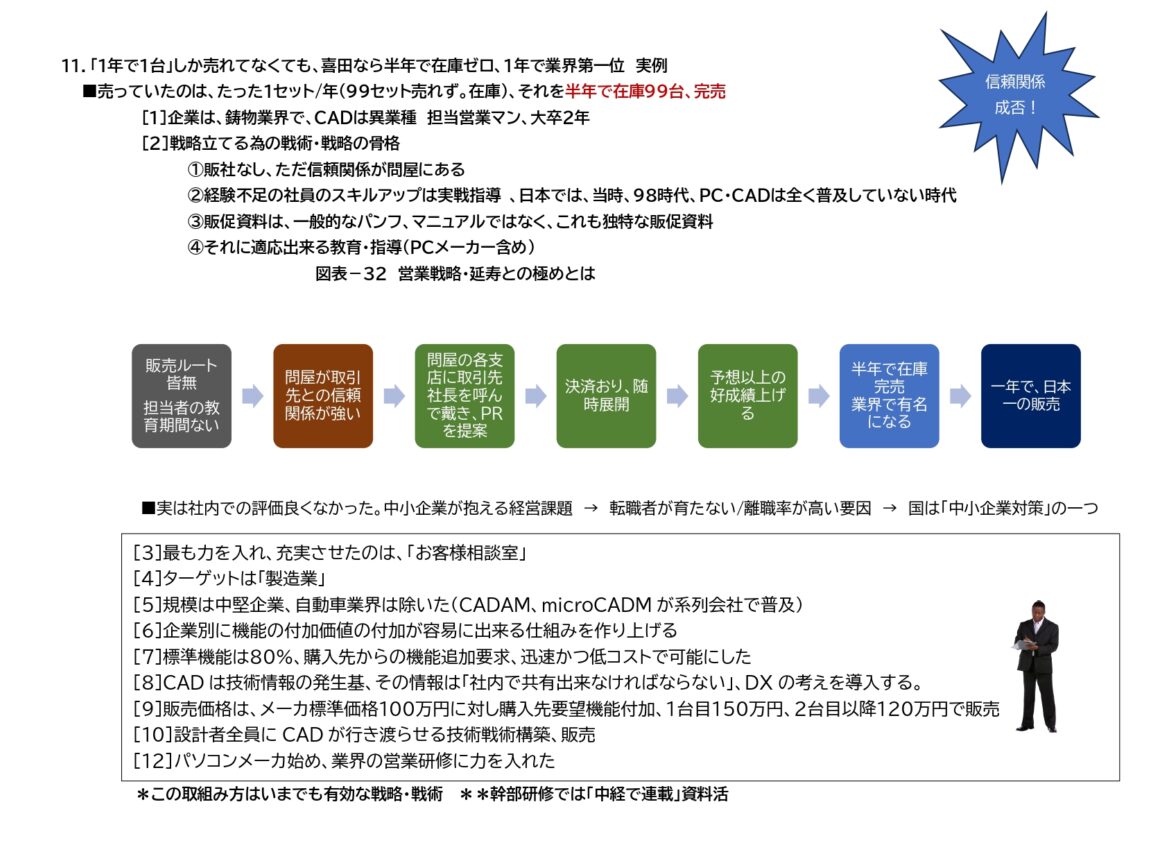

____11.1年で1台しか売れなくても、喜田なら半年で在庫ゼロ、1年で業界第一位 実例

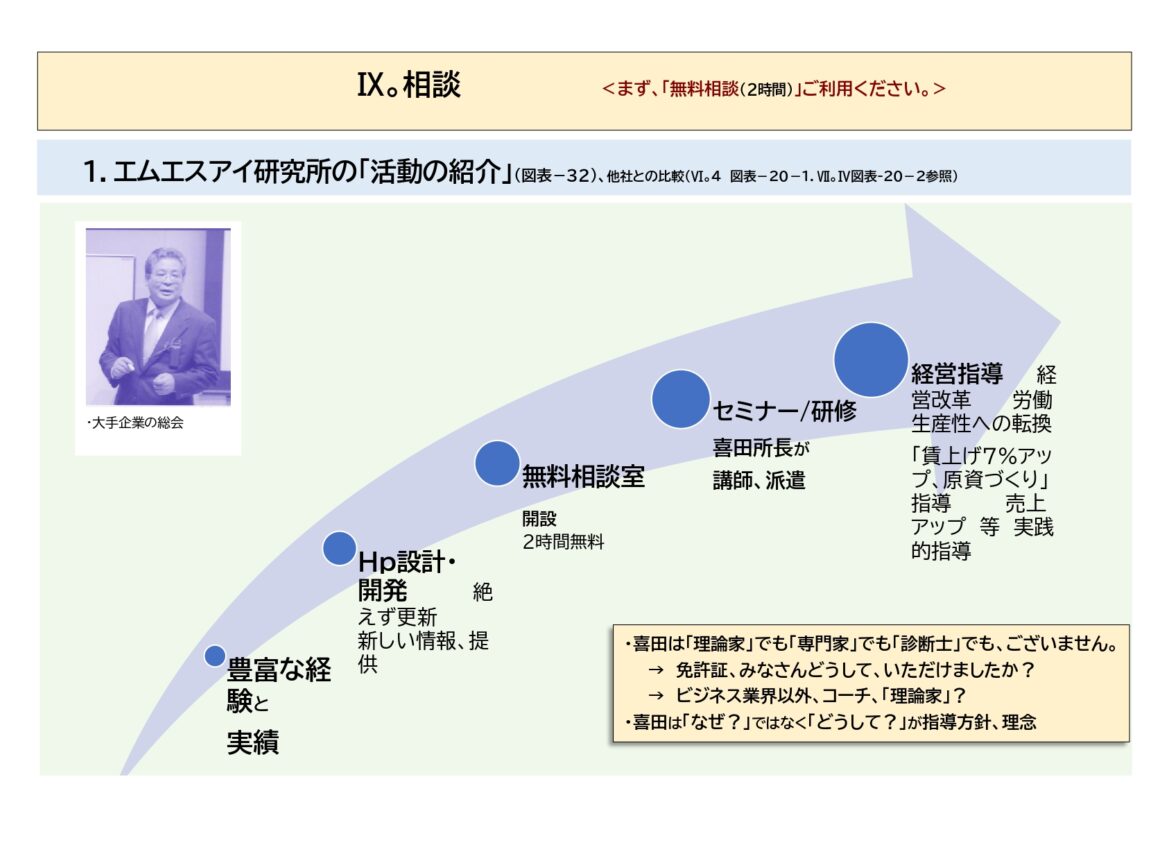

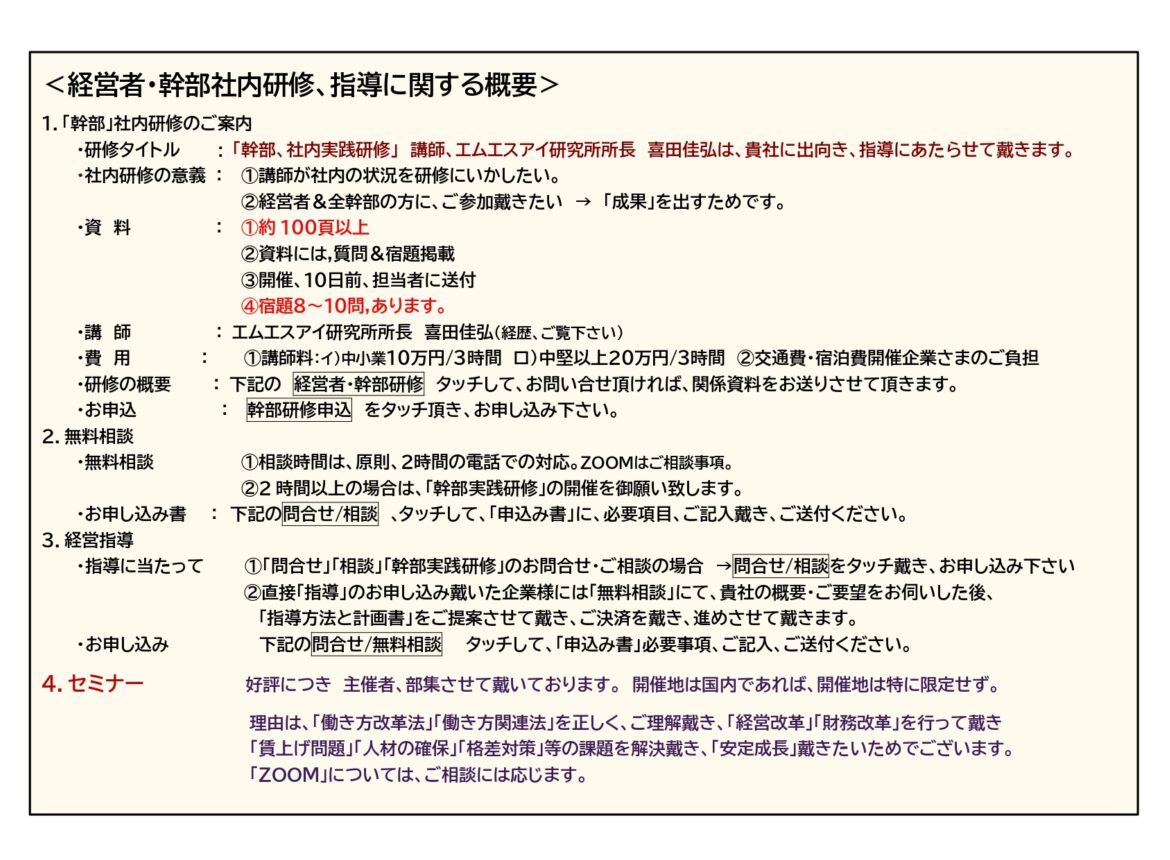

__Ⅸ。エムエスアイ研究所の「ご案内」

____1.活動のご案内

____2.セミナー、幹部研修、「経営改革」「財務改革」の指導

6.「後継者による新規開拓の戦略・戦術」

__◇ペンキ屋の後継者による新規開拓 - 指導の素晴らしさが新規開拓を成功に導いた実例

__【入社後の経過】

___• 営業として、上司と共に同行しながら業務を学ぶ。

___• 武者修行に出される。

_____①武者修行先は、社長が「県内最大規模で、仕事が難しく、かつ指導が厳しい」企業を選定。

_____②社長自らがその企業の経営者に面会し、直接お願いをする。

_____③依頼内容は、「技術的に難易度の高い案件」「厳しい現場」「高所作業を伴う現場」の三つであった。

__【修行を終えて帰社後】

___• 社長は、後継者に対して、それまで取引実績のない製造業の工場を新規開拓するよう命じた。

__【製造業新規開拓の課題】

_____①守衛により、ほとんど入門を断られる。

_____②たとえ許可を得ても、

_____③担当部署で「当社は今、間に合っています」あるいは「専門業者に依頼しています」と断られるケースがほとんどである。

__【後継者による新規開拓の作戦】

_____①守衛をどう突破し入門を許されるか、戦術を練る。

_____②さらに、社内で関心を引き起こすための作戦も考案し、行動に移す。

__【具体的な新規開拓策】

_____①塗装に必要な道具・器材・塗料を準備し、車に積み込む。

_____②入門が許された場合、まず工場内を巡回し、ペンキの剥がれている箇所を見つけて即座に補修、塗装を済ませたうえで担当部署を訪問。

_____③会社案内や実績を説明し終え、「実は……」と切り出す。

_____④訪問先企業の担当者から「既に指定業者がいるので」と断られても、

_____⑤「実は先ほど、あちらとあちらの箇所でペンキが剥がれていたため、補修しておきました。費用は不要です」と伝える。

_____⑥担当者は返す言葉もなく、結果的に新規開拓に成功した。

__【M&A(銀行の要請を受けて)】

___• M&Aにより新しい会社の経営者に先代が就任。後継者はペンキ屋の社長に就任。

○旧社長(M&A先,社長)は「雨の日であっても必ず下請けに仕事を出す」。その理由は、「最も高い技術力を持つ下請けを確保するため」と語っている

7。社内で売上ランク・トップ企業に対する販売拡大戦術」、「危機感」があるから成功

_◇電子部品メーカーの実例(取引額が自社でトップ、でも、危機感を持つ経営者

__[目的]

___売上の半分以上を占めている大手取引先メーカーへの「拡販を図りたい」

__[取組み前]

___① 事務系の営業担当者の営業活動は、定期訪問し、注文書と「仕様書+図面」を受け取り、「技術は設計」「製造は製作」、納品。

___② 取引先の設計部門には約6つの課があるが、取り引き出来ていたのは一つの課のみ。

__[取組み]

___① 営業を技術者に交代。

___② 技術者は取引のある課を訪問後、他の課にも伺うと、各課からの相談が徐々に増え、それに伴い「受注も増え」、拡販ができた。

__「拡販/販路拡大/開拓」について、気づいていただきたい

___① 高度成長時代の物がなかった時代の営業から「転換」しなければ「拡販」は無理。営業担当者のスキルアップも必要。

___② 今の取引先は「付加価値のある商品」があれば「拡販」できるというほど簡単ではない。思いつき営業では拡販は「無理」。

___③ 「どうすれば、拡販できる」か、「KIDA式」で解明し、「幹部の実践的研修」も必要。

___④ 幹部は、「付加価値に気づき・ひらめき」、「喚起」を呼び起こす「提案」を担当者に指導できなければ「拡販」は「無理」。

___⑤ いくら素晴らしい「提案内容」であっても、その価値を提案先の担当者に「理解」していただくことは容易ではない。

___⑥ 今の日本は「管理型」から「監視型」の「リスクレス」時代であり、これを「打開できる戦術」が「喚起式提案」である。

_____→ 喜田は、1987年、この「喚起式提案方法」を確立し、トップセールスマンになった。

_____→ これが、「KIDA式」へと展開していったのである。

□ 「拡販するための情報源」は「お客様相談室」です。

___しかし、ほとんどの企業ではあるべき「機能」を発揮していないのです。

___これは「管理/監視型」体制の弱点である。

◎松下幸之助の「お客様は神様」/「利は元にあり」は、今の時代に最も適した「言葉」である。

8.「気づいていない潜在資産」、有効活用「付加価値戦略」、想像絶する展開、実例

__◇「潜在価値」に気づいた「付加価値創造」戦略 (図表-31)

____[取り組んだ企業]

______① 金型工場と部品工場を持つ企業で、それぞれは取引先が異なる

______② 金型工場の利益率が良くなかった

____[金型の発注元に、部品工場の見学を、喜田が提案]

______① 即決、翌日見学

______② その場で、金型を発注するからその金型で部品製造し、納品できるかと質問

______③ 「やりましょう」と社長が回答

______④ 金型を受注し、部品を製造して納品を始める

____[さらなる展開]

______① 発注元の企業から工場に空き地があるから、そこに組立工場を建設し、金型~部品製造~組立~納品体制を完成させる

______② 発注元の資材業務の管理業務が、従来の金型、部品、組立という3つの発注・納品管理と品質管理の経費が1/3になり、

________大幅な業務コストの削減

____[付加価値/利益率増]

______・想定していただきたい(公表できないため) ← これこそが付加価値

____[課題]

______・価値に対する評価 → 中小企業が利益率/付加価値を上げられない(儲からない)大きな要因

____○企業内には「潜在している価値」はあります。これにどう気づいて「付加価値」に』育て上げるかが、企業の「利益率創出策」の一つである。

9.保守部門こそ、付加価値を生み出す「販売戦略」

__◇困った時こそ、知恵が出る(気づく/ひらめく)

___今回ご紹介するのは、営業部門による「喚起」ではなく、あえて「保守部門/お客様センター」が生み出した「喚起」を呼び起こす実例です。

____【1】国内の自動車関連工場に納品・設置した「製造装置」の保守に関する社内提案

______① 取引先にも保守部門は存在し、自社でトラブル対応(メンテナンス・修理)は可能ですが、場合によっては装置メーカーの技術者による

_______訪問修理が必要なケースもあります。

______② その際、保守部門だけでは対応不能な場合、最短でも翌日に技術者を現地に派遣して修理対応することになります。

______③ この場合、工場の生産ラインは少なくとも2日間停止し、大きな損失を被ることになります。

____【2】対策としての提案

______① 社内からは、納品先工場の設備がよく見える場所に「カメラを設置」し、リモートで監視できる

_____________仕組み・体制を構築する案が出されました。

______② この提案により、どこでトラブルが発生しているか事前に把握できるようになり、

_____________現地に行く前の段階で迅速かつ的確な修理対応が可能になりました。

____【3】創出された付加価値

______① 作業者にどのような負荷がかかっているか把握できるようになりました。

______② その情報を次回以降に納品する装置の設計へ活かし、作業者の負荷削減を図ることが可能となりました。

______③ 結果として、納品先工場の作業効率化にも大きく貢献できました。

____【4】なぜこの施策が成功したのか

______・この企業が全体として、「なぜそうなのか?」「どうすればよいのか?」という危機感や問題意識、

_______根源を探る意識が非常に高いことが成功の要因です。→ このことこそが皆様にご理解いただきたいポイントであり、

_______ここに「企業価値」の大きな差が生まれ、ひいては「給料格差」も

_______そこから生まれてくるのです

<問合せ先>

エムエスアイ研究所soudan@msi-k.jp Tel 090-3852-4731 Fax 075-748-7565

無料相談資料は、「無料相談」にご記入後、送信ください。戴いた内容に従い、ご質問/ご提案/ご回答指せて戴きます。

エムエスアイ研究所 喜田佳弘

INFO

090-3852-4731

soudan@msi-k.jp

ADDRESS

〒612-8469

京都市伏見区中島河原田町31-1-2-515

© MSI研究所